大阪府立大学と大阪市立大学の統合により2022年に誕生した大阪公立大学。同大学が推進するプロジェクト「イノベーションアカデミー」は、従来の産学連携の枠を超えた新しい人材育成モデルとして注目を集めている。企業が大学に入居し、協働で先端技術の開発や社会課題の解決に取り組むとともに、次代を担う人材も育成する――。このユニークな取り組みについて、副学長でアントレプレナーシップ教育の専門家でもある松井利之氏にお話をうかがった。

従来の産学連携を超えた「共創」の場

――「イノベーションアカデミー」とは、どのような取り組みなのでしょうか?

松井利之(以下、松井) イノベーションアカデミーは、産学官民の共創によって、次世代の社会に必要な新しい知恵を創造する取り組みです。これまでの産学連携は、企業が提示する研究課題に対して大学がコミットするという形が多かったのですが、私たちはもっと幅広く大きな課題解決をめざしています。

大阪公立大学は基礎自治体や広域自治体と密接に関係している公立大学として、地域の社会課題を大学の「総合知」を使って解決に導く役割を負っています。現代の社会課題はますます複雑化していて、一つの学問分野や一つのプレイヤーだけでは解決できません。統合によって、総学生数は約1万6000人、12の学域・学部、15の大学院研究科と約1350人の専任教員を擁する日本最大級の公立大学となりました。ほぼ全ての学問分野を網羅できるようになったことで、多様な知と科学技術を組み合わせた課題解決が可能になったのです。

――従来の大学教育と比べて、どのような点が大きく変わったのでしょうか?

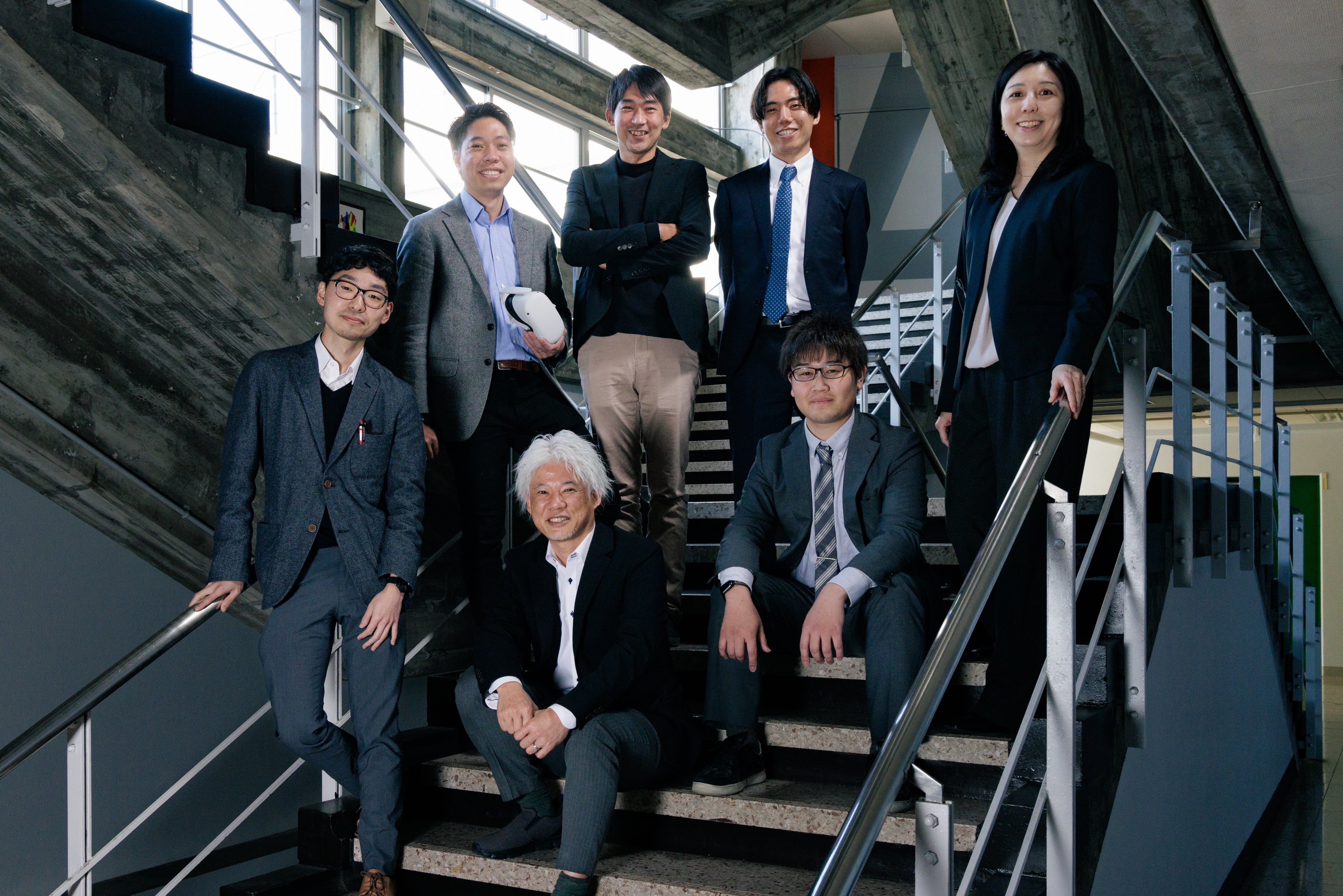

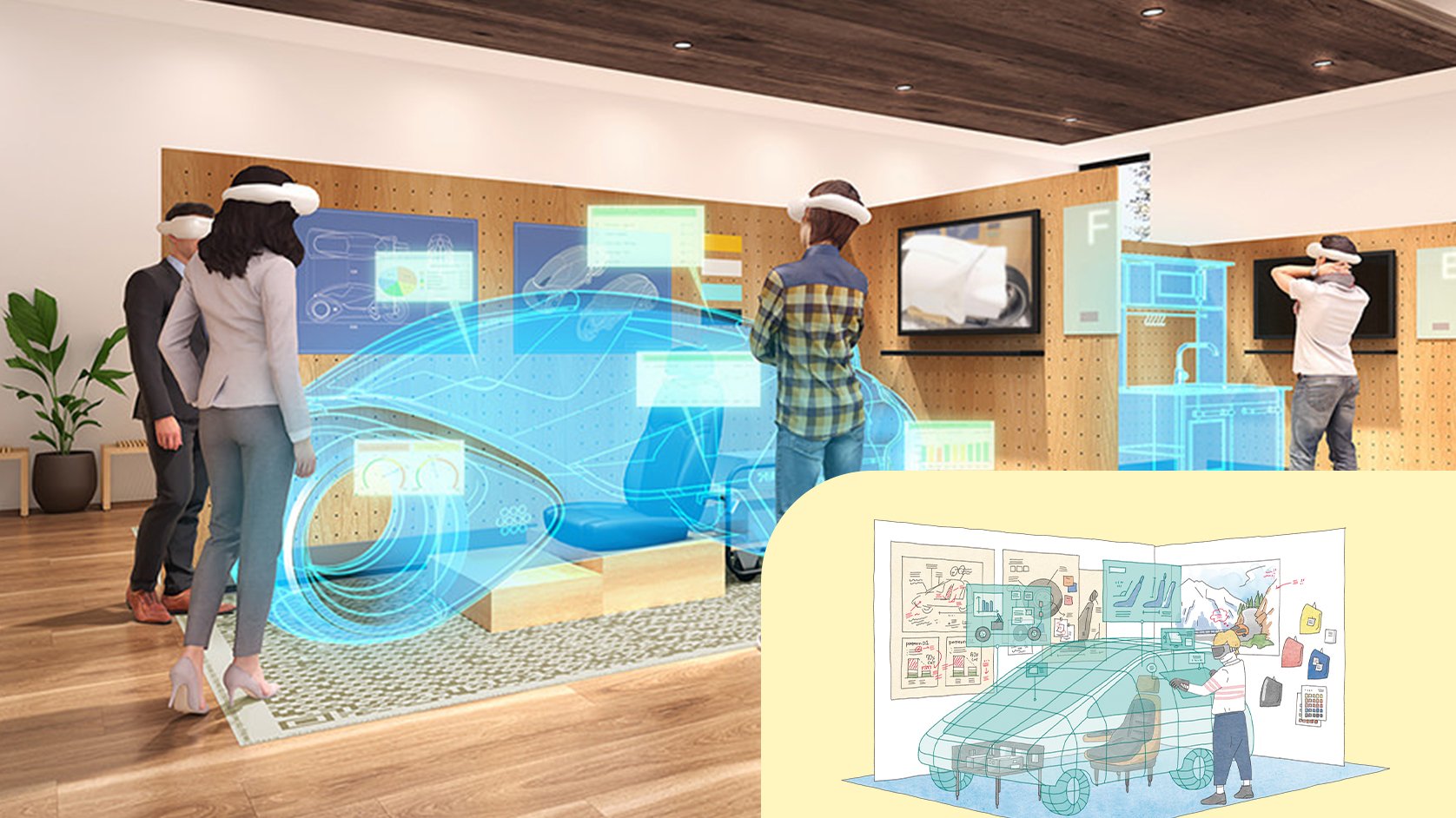

松井 最も大きな違いは、産学官民がフラットな立場で同じ場所に集い、日常的に顔を合わせながら課題を共有し、その解決を探っていくことです。そして、その過程で、企業の方や地域の方と一緒に人材育成を行うという点です。

その共創を実現する分野として、私たちは5つの共創研究ユニットを設けています。「スマートシティ」「スマートエネルギー」「スマート農業」「ヘルスケア」そして「子ども未来社会」です。例えば、「スマートエネルギー」では、関西電力さんと連携してエネルギーマネジメントシステムの開発を進めています。建物のゼロエミッション化やサステナブルなエネルギーの活用、EVの導入なども含めて、効率的なエネルギー供給のあり方を研究しています。また「スマート農業」では、都市近郊での農業問題や、障がいのある方々や子育て中の方々が農業を通じて新しい未来社会を作っていく取り組みなど、IoT機器やロボティクスを活用した様々な研究について、分野を超えた議論を行っています。

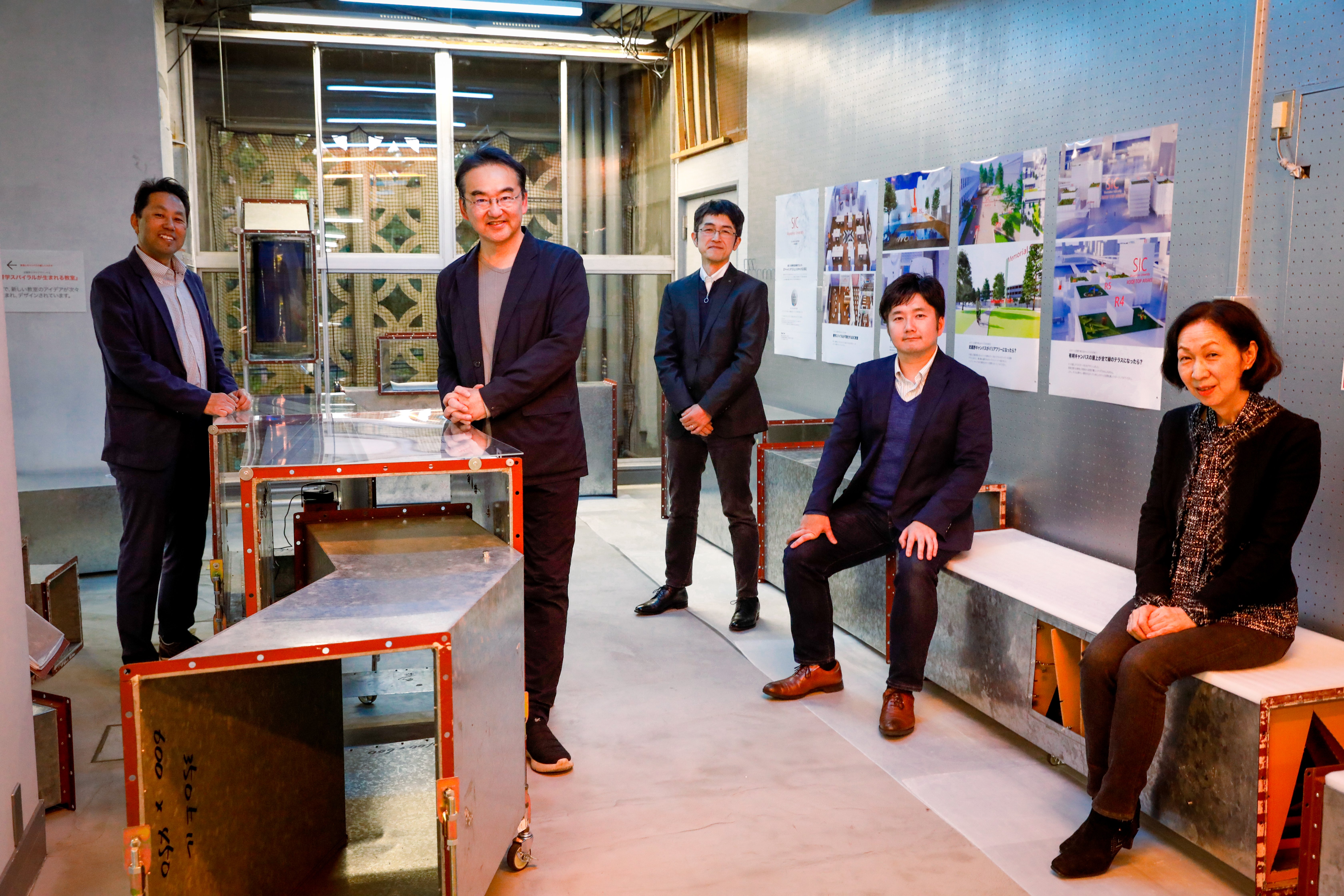

企業と大学が“同居“する新しい研究拠点

――2025年4月にオープンした中百舌鳥キャンパスの「スマートエネルギー棟」について教えてください。

松井 3階建て、総床面積約2,900㎡の建物で、各階が特徴的な設備と機能を備えています。

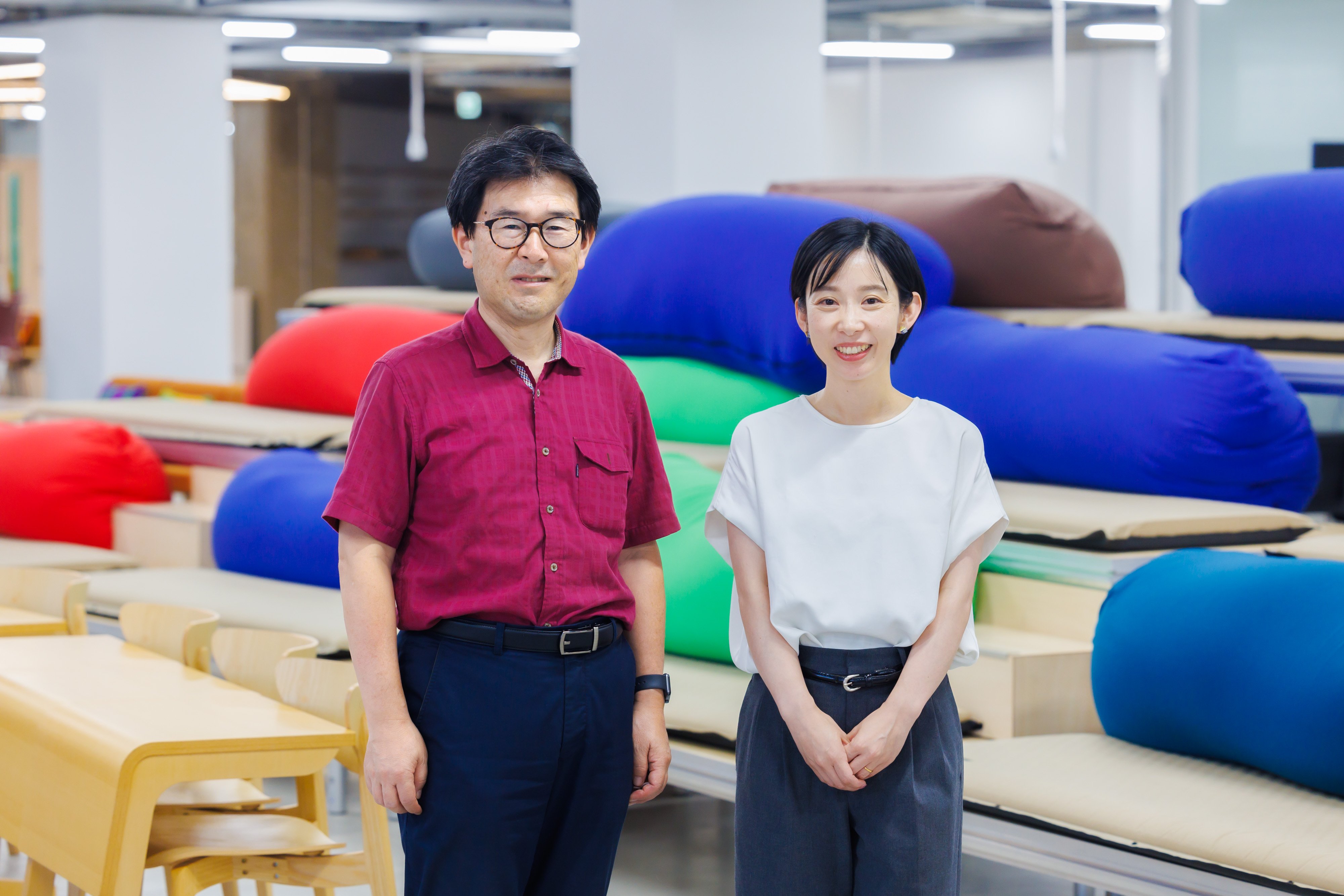

1階は「堀場信吉スクエア」※1と名付けたオープンイノベーションスペースです。中央には西日本の大学で最大と言われている325インチの大型LEDディスプレイを備え、約200人を前に講義ができるステージエリアがあります。その左右を囲むように階段状のステップワークエリアが配置されています。さらに、少人数でワークショップができる独立したエリアや、リビングのようにくつろげるソファエリア、そしてセルフのスターバックスコーヒースタンドが入ったカフェエリアが設けられています。全体がまるで大きなリビングルームのような開放的な空間で、学生や先生、企業の方々が自由に行き来しながら、自然な交流が生まれるように設計されています。

2階はより実践的な研究活動の場です。長岡科学技術大学、東北大学、奈良女子大学も参加し、次世代電池の開発に取り組む「全固体電池研究所」、AI分野で世界的に著名な「DFKI(ドイツ人工知能研究センター)」がラボを構えています。また、日本を代表する電子機器メーカーの最先端の計測機器を共創ラボに設置し、入居者同士が協働で研究開発を進められる環境が整っています。さらに「インキュベーションエリア」には、フリーアドレスの席や会議スペースがあり、スタートアップ企業が会社を登記することも可能です。

3階にも日本を代表するメーカーが実験室を設けるとともに、入居企業同士の交流を促す場所として「オープンラボ」を設けています。

大阪府、大阪市、堺市も同じフロアに入居しており、実際の政策への橋渡しがスムーズに行えるようになっています。

――このような産学官連携の環境づくりで重視したポイントは何でしょうか?

松井 多様な人が集う空間である以上、そこにいる人にとって心地よい空間であることがとても大切です。テーブルや椅子の色合いや配置、質感などで印象は大きく変わります。その点、イトーキさんによる空間設計は、スマートエネルギー棟のコンセプトにぴったりでした。

堀場信吉スクエアでは、複数のセミナーやワークショップなどが同時に行われますが、空間設計の工夫によって、互いの活動が耳障りではない程度に聞こえてくるように区切られています。全体が統一されたデザインでまとまっていて、居心地が良く、自然と会話が弾むのを実感しています。海外から訪れる研究者たちにもとても好評です。

スマートエネルギー棟は、開設から2ヵ月で学生約2000人が利用登録し、延べ来場者数は1万人を超えました。通常の教室や図書館とは全く違う、居心地がよく、自然と交流が生まれ、発想が刺激される空間の魅力が人を引き付けているのだと思います。

――スマートエネルギー棟のような先進的な施設を整備できた理由は何でしょうか?

松井 2023年に文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択いただいたことが大きな推進力となりました。J-PEAKSは、地域の産業振興や課題解決をリードし、世界と伍する研究大学への発展を目指す事業です。私たちのイノベーションアカデミー構想が、まさにこの趣旨と合致していたということだと思います。5年間で約50億円という支援は確かに大きいですが、重要なのは私たちの「産学官民共創による社会課題解決」という理念が国レベルで評価されたということです。

――企業との共創によって、具体的にどのような成果が生まれつつあるのでしょうか?

松井 最も注目しているものの一つが、全固体電池の研究開発です。全固体電池研究所に加えて、トヨタさんやパナソニックエナジーさんなどの関連企業もラボを開設しており、次世代電池の社会実装をめざして、世界最先端の開発が進められています。

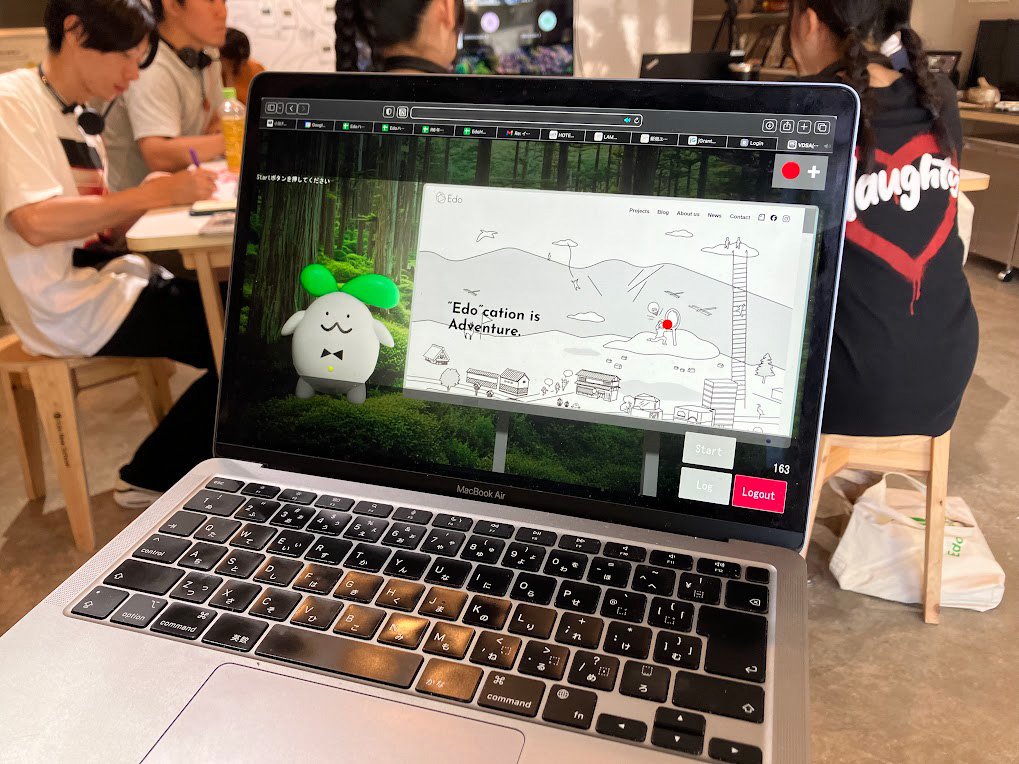

また教育分野では、イトーキさんと協働で、複数のキャンパスを結ぶ「ハイフレックス授業」の研究開発を進めています。2024年8月から実証実験を続けており、オンライン参加者と対面参加者が一体感を持って議論できる環境づくりに取り組んでいます。

実践的ビジネス教育が育む次世代人材

――松井副学長が力を入れている「アントレプレナーシップ教育」について教えてください。

松井 私たちは「ぜひ起業をしなさい」とは決して言いません。起業家の育成が第一目的ではなく、学生たちがやりたいことを実現する手段の一つとして、起業という選択肢を選べるようにするための教育です。

一例として、『Future Innovators養成プログラム』という、全学の大学院生が受講し単位取得可能な授業を行っています。理系の学生だけでなく、人文社会科学系や医療系の学生も参加しています。また、単位にはなりませんが、学部生の参加も可能です。

最大の特徴は、グローバルで展開する企業の第一線で活躍した経験を持つ方々に特任教授として登壇いただいていることです。一流のビジネスパーソンのリアルな経験から、知財戦略、リーダーシップ、プレゼンテーション、アイディエーションなど、アントレプレナーとして必要な能力が学べるとともに、これからの社会でどのようなビジネスが求められるのかが体得できる内容になっています。

――こうした取り組みを通じて、どのような社会の実現をめざしていらっしゃいますか?

松井 大学と企業、地域が一体となって社会課題に取り組み、その中で学生が学び成長する。そして育った人材が新たな課題を発見し、次世代を育てながら解決に挑む。この「知の循環と人の循環」を私たちはめざしています。

そのためには、大学に集う人たちがそれぞれの専門性を深めると同時に、自らの分野を超えて多くの人たちと連携し、総合知を活かして社会課題の解決に向けて行動していくことが必要です。私も、もともとは工学で材料研究を専門にしていますが、今も研究を続けながら、学内外の様々な人とつながり、多様な組織の専門性と実行力を結集させる活動をしています。いったい何が自分の仕事なのか分からなくなるくらい様々なことに取り組んでいますが、それこそがこれからの時代の大学に必要な取り組みなのではないかと思います。

大阪公立大学全体が、大学という枠に閉じこもることなく、自ら社会との接点を求めながら、新しい価値を創造していく存在になっていければと考えています。

※1:堀場信吉博士…大阪公立大学の前身にあたる、浪速大学の学長と大阪府立大学創立時の学長を務められた。

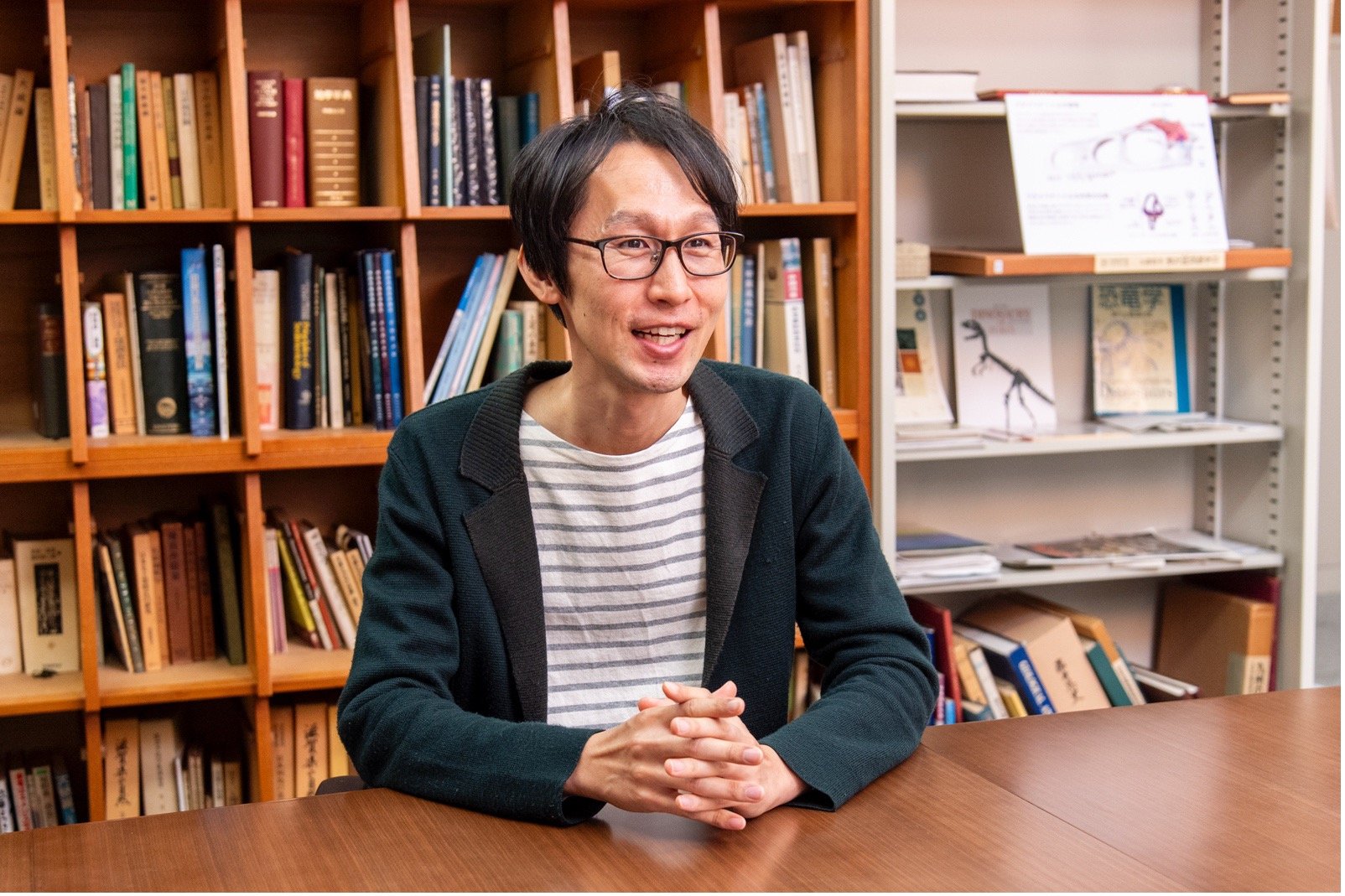

<プロフィール>

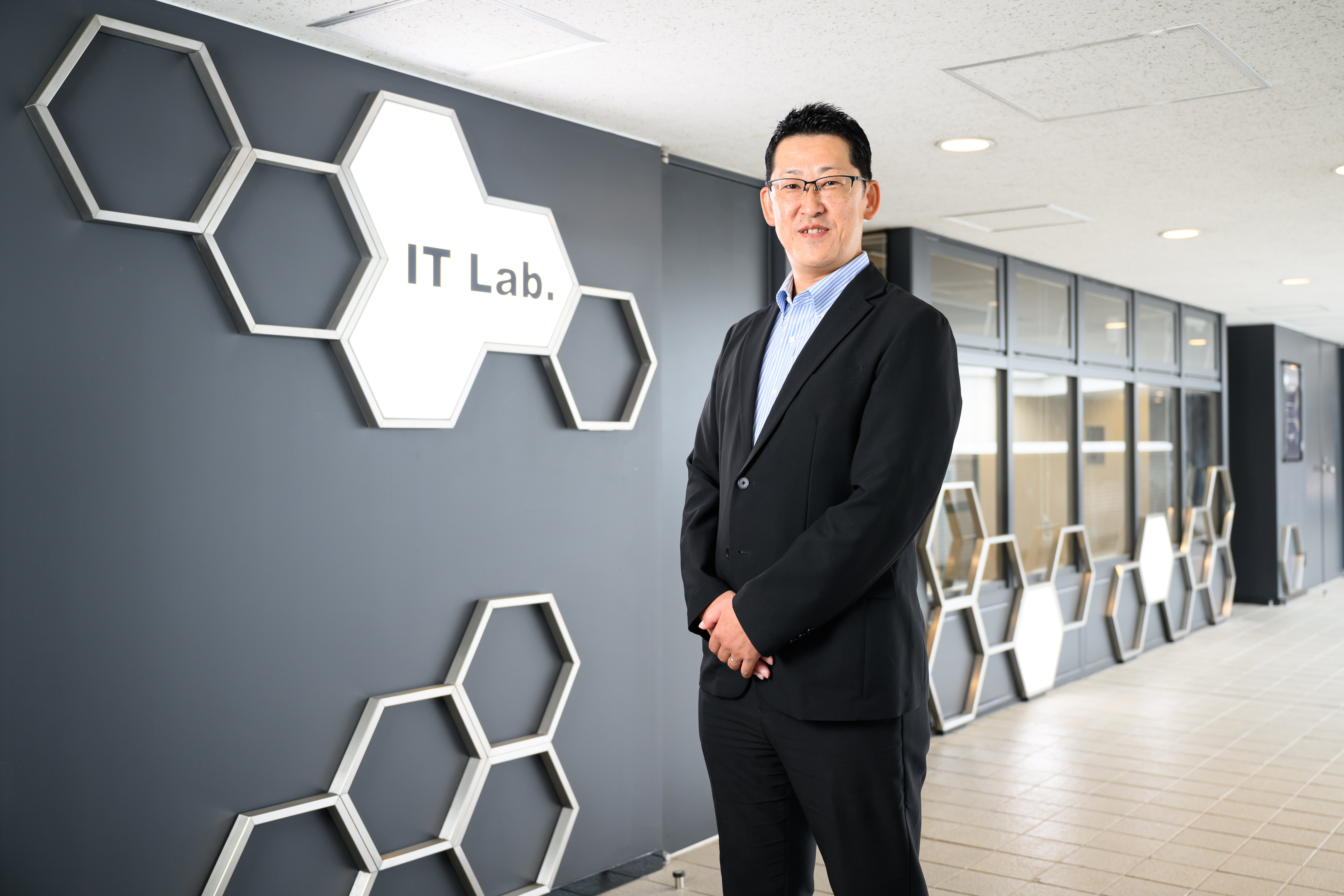

松井利之(まつい・としゆき)

大阪公立大学 副学長(イノベーションアカデミー・高度人材育成)

教授 博士(工学)

高度人材育成推進センター長

大阪府立大学時代から長年にわたり産学連携による人材育成プログラムの開発・運営に携わる。専門は工学材料分野で、現在も研究活動を継続しながら大学改革を推進している。2025年4月に開設した「スマートエネルギー棟」の企画・設計を主導し、産学官民共創の新しいモデルを実現。『Future Innovators養成プログラム』をはじめとするアントレプレナーシップ教育の実践を通じて、専門性を超えた柔軟な協働により次世代の人材育成に取り組んでいる。

イトーキ磯部コメント

大学・企業・地域が一体となって社会課題に向き合い、そのプロセスの中で学生が学び、成長していく。そして育った人材がまた新たな課題を見つけ、次世代を育みながら解決に挑む—この循環こそが、未来の社会をよりよくしていく力になるとイトーキスマートキャンパス構想も同じ思いがあります。

イトーキでは、こうした想いのもと、ハイフレックス型の遠隔授業における実証実験を共同で進めさせていただき、教育とテクノロジーの融合に取り組んでいます。また、スマートエネルギー棟の空間づくりにおいても、共創が生まれる場のデザインにお力添えさえていただきました。今後も、産学官民が連携して未来の学びと社会をかたちづくる空間づくりを、パートナーの皆様と共に進めてまいります。