2024年4月、立命館大学大阪いばらきキャンパスに誕生したLearning Infinity Hall。階段状に配置された38のブースには、タッチパネルモニター、カメラ、マイク、スピーカーが完備され、各ブースが世界中の異なる相手とリアルタイムでつながることができる。従来の大学の教室とは大きく異なる革新的な学びの空間は、どのような教育の可能性を切り拓いていくのか。設計から運用まで一貫して携わってきた立命館大学 情報システム部 情報基盤課 課長補佐の倉科健吾氏に、教育DXの最前線について聞いた。

38ブースが同時につながる「他に類を見ない新型教室」

――Learning Infinity Hallとは、具体的にどのような教室なのでしょうか?

倉科健吾(以下、倉科) 収容人数228名、6人掛けのブースが38個、階段状に配置された教室です。各ブースには、メインモニター、タッチパネルモニター、カメラ、マイク、スピーカー、追従カメラ、スポットライト、PC接続用のケーブルが完備されており、Webで外部とつながることができます。最大の特徴は、38のブースがそれぞれ全く違う相手とつなぐことができることです。学びの空間のつながりが無限に広がっていくことに由来して教室に「Infinity」と名付けています。

従来のグループワークは、教室のメンバーどうしで行うことがほとんどで、Webを活用しても、教室内の参加者とWebからの参加者でチームを組むことは非常に困難でした。しかし、Learning Infinity Hallでは、教室内とWebで参加する人を同じチームで協同できる点がポイントです。これによって、授業でAグループは市役所の担当者と、Bグループは商店街の経営者と、Cグループは海外の学生とつないで、それぞれ同時に異なる接続先とオンラインでディスカッションすることができます。1つの授業の中で、38通りの異なる対話が同時に展開されるのです。

――このような教室が構想された背景について教えてください。

――実際に運用が始まって、どのような発見や改良がありましたか?

また、「辻説法モード」も作りました。コロナ禍を経験している学生たちは、オンラインでの発表に慣れすぎていて、人前で発表する経験が不足しています。そこで、各エリアでみんなの前に立って発表できるスポットと、その音声をエリア内に届ける仕組みを作りました。人に伝える経験とは何かを、自分の五感をフルに使って体験してもらいたいと考えています。

このように、毎月のように「進化」していくのがこの教室の特徴です。そうはいっても、操作が複雑では使えない人が出てきてしまうので、シンプルで誰でも使いやすいインターフェースになるように心がけています。AIカメラと連動した自動追尾照明や、プレゼンタイマーなど新しい機能の追加を楽しんでくださる先生も多く、みんなが楽しみながら新しい学びのスタイルが生まれているのを感じています。教室にこんなものがあれば、という声を聞ける良い場になりました。結果、「進化」はこの教室で留まらず、例えば、グループワークで使うタイマーはこの教室で作ったものを別の教室へ展開しています。

豊富な機能が「キャンパスを超えた学び」を実現する

――実際にはどのような授業が行われているのでしょうか?

倉科 この大阪いばらきキャンパスには、経営学部、政策科学部、総合心理学部、グローバル教養学部、映像学部、情報理工学部の6つの学部がありますが、ほぼ全ての学部の授業で使われています。プログラミングの授業で使われるケースもあれば、各分野の基礎科目で使われる場合もあり、幅広い授業が行われています。

印象的だったのは、和歌山県にある自然型のテーマパークと、オンラインでつないで行われた政策科学部の授業です。各ブースが、それぞれ現地のスタッフの方々とつながって、それぞれの課題や解決策について議論しました。各ブースの議論の結果を全体にシェアして新しい提言としてまとめる、という授業でしたが、担当の教員が驚くほどの人数の学生が参加しました。その人数でフィールドワークに行くのは物理的にも費用的にも難しいですが、オンラインならできる。キャンパスを超えた学びの大きな可能性を感じました。

――学生のみなさんの反応や変化はいかがですか?

倉科 既存の大教室だと後ろの席にいる学生は参加意識が低くなりがちですが、この教室ではいちばん後ろの端の席にいる学生も、授業に積極的に関わろうとする姿が見られます。各グループの様子をモニターで表示することもできますから、教室全体に良い意味での緊張感があると思います。ほかの教室と違って学生同士が向かい合って座って授業を受けられる点も「新鮮で面白い」という声が上がってきています。

また、各グループの進捗を視覚的に把握できるシステムや、早押しクイズのような準備ができたグループからワーク終了ボタンを押せる機能もあります。行き詰ってしまった場合は、挙手機能やヘルプ機能で、先生やほかのグループに助けをもとめることもできます。こうした機能があることで、大人数でも一体感のある形で授業に参加してくれているのではないかと感じています。

技術の進化が「人と人のつながりによる創造」の価値を高める

――このような新しい授業スタイルでは、どのような課題がありますか?

倉科 グループワークそのものをどう評価するか、というのは課題ですね。たとえば、グループに優秀な学生が一人いて、その学生が主導して正解に近い答えが出てきた場合、他のメンバーはあまり積極的に参加していないのに、グループとしては良い発表ができてしまうことがあります。アウトプットと中身が一致しないケースもあるわけです。よりグループワークの中身自体に注目する必要があると思っています。

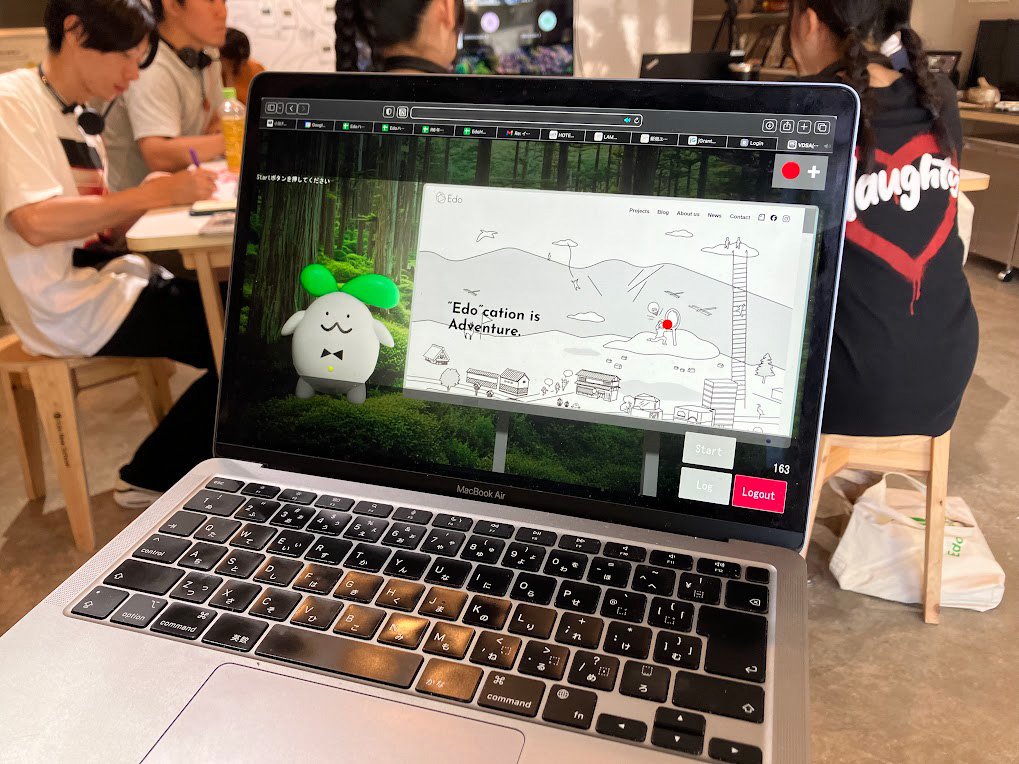

そこで、イトーキさんが提供されているグループワーク分析システムのようなディスカッションの振り返りが出来るツールの活用を検討しています。このツールによってグループ内の音声を分析してキーワードを抽出し、その出現頻度を分析することで、議論の盛り上がりや深まりを客観的に計測できるようになると考えています。そうしたモニタリングや評価のノウハウが蓄積できれば、より質の高いグループワークやPBLが実現できるようになるのではないでしょうか。

――次はどのように進化していくのでしょうか?

倉科 直近では、音の取り方をより高度にしたい考えています。動く人を自動で追尾するAIカメラを既に導入していますが、動きの少ない場所でも価値の高い議論が展開されている可能性もある。小さな声でも重要な発言をしている人の声を拾うしくみがつくれないかを検討しています。

この教室機能は、タッチパネルで操作するのが基本ですが、新たにプログラミングを組んで動かすこともできます。授業でこの教室を制御するプログラミングを作ってもいいでしょうし、子どもたちが学んでいるScratch(スクラッチ)で教室が動かせたら面白いですよね。

Learning Infinity Hallは、技術の実証実験場でもあります。この教室で開発した仕組みやノウハウを別の教室にも展開して、大学全体で学びの場を進化させていく。そのためのブレイクスルーを生み出す場所になっています。

――このような教室が今後普及していく可能性はありますか?

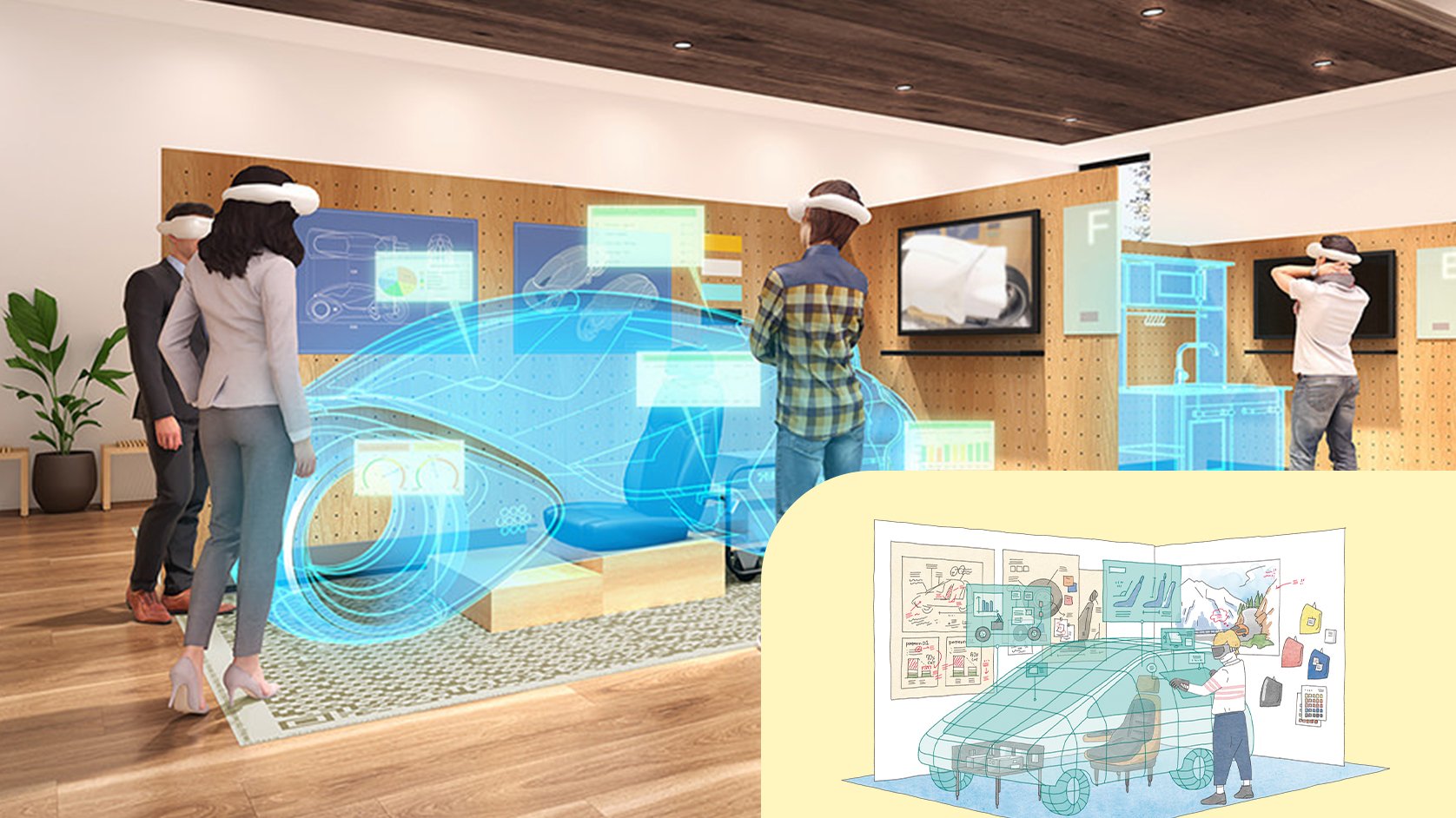

倉科 技術的な可能性は高まっていると思います。私たちも5年前だったら実現できなかったと思いますが、デバイスやソフトウェアが進化して、コンパクトで軽いシステムが実現できるようになりました。

実際、他大学をはじめ、多くの教育機関の方々にご見学頂き、この教室にインスパイアされた施設を作った、という話も聞いています。あちこちにこうした施設ができて、そこに集まる人たちとLearning Infinity Hallをつなぐことができたら、もっと新しい学びの空間が生まれるのではないでしょうか。「人と人がつながって新しい価値を創造する」という大学本来の使命の実現にもう一歩近づけるのではないかと期待しています。

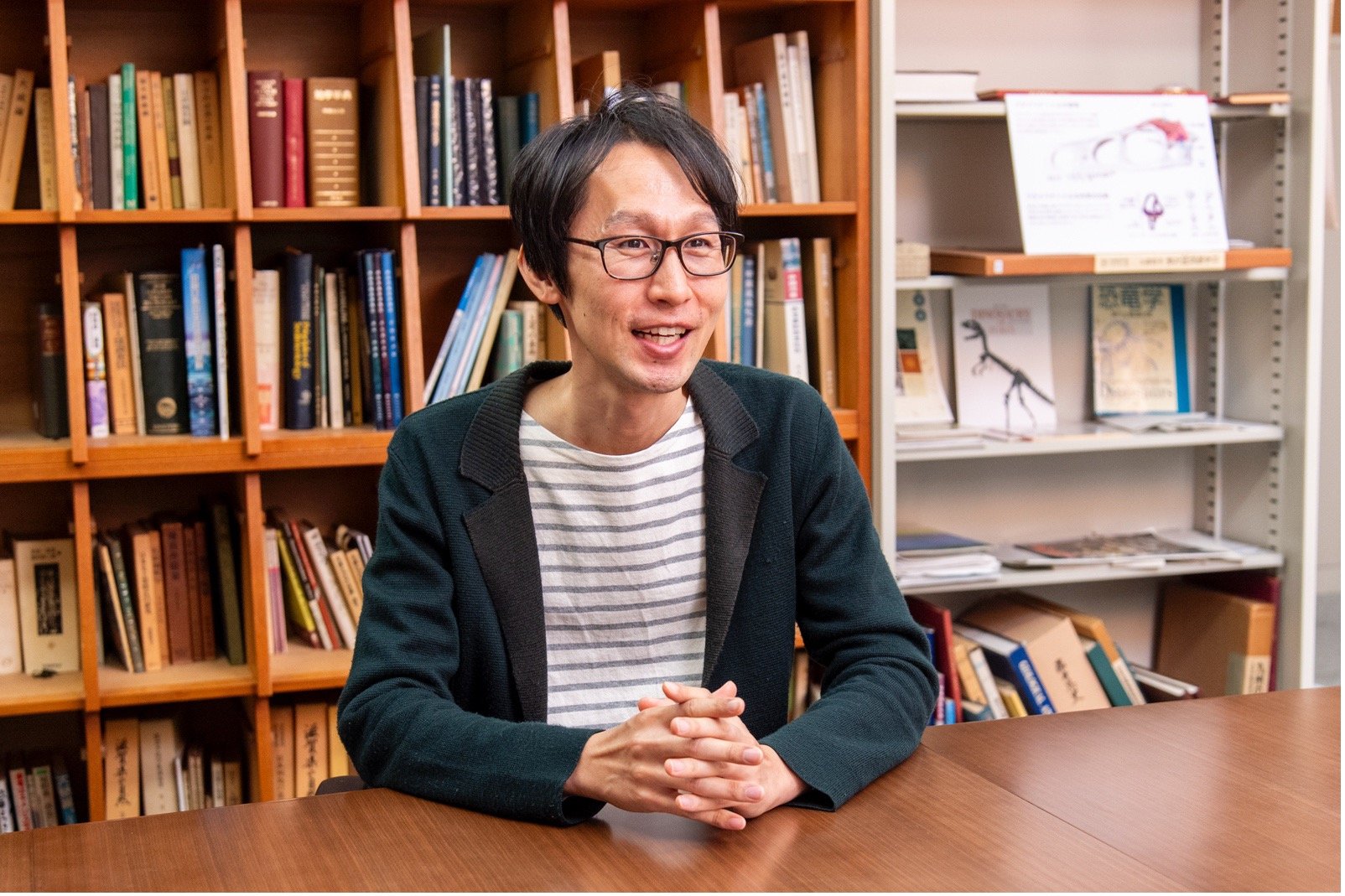

<プロフィール>

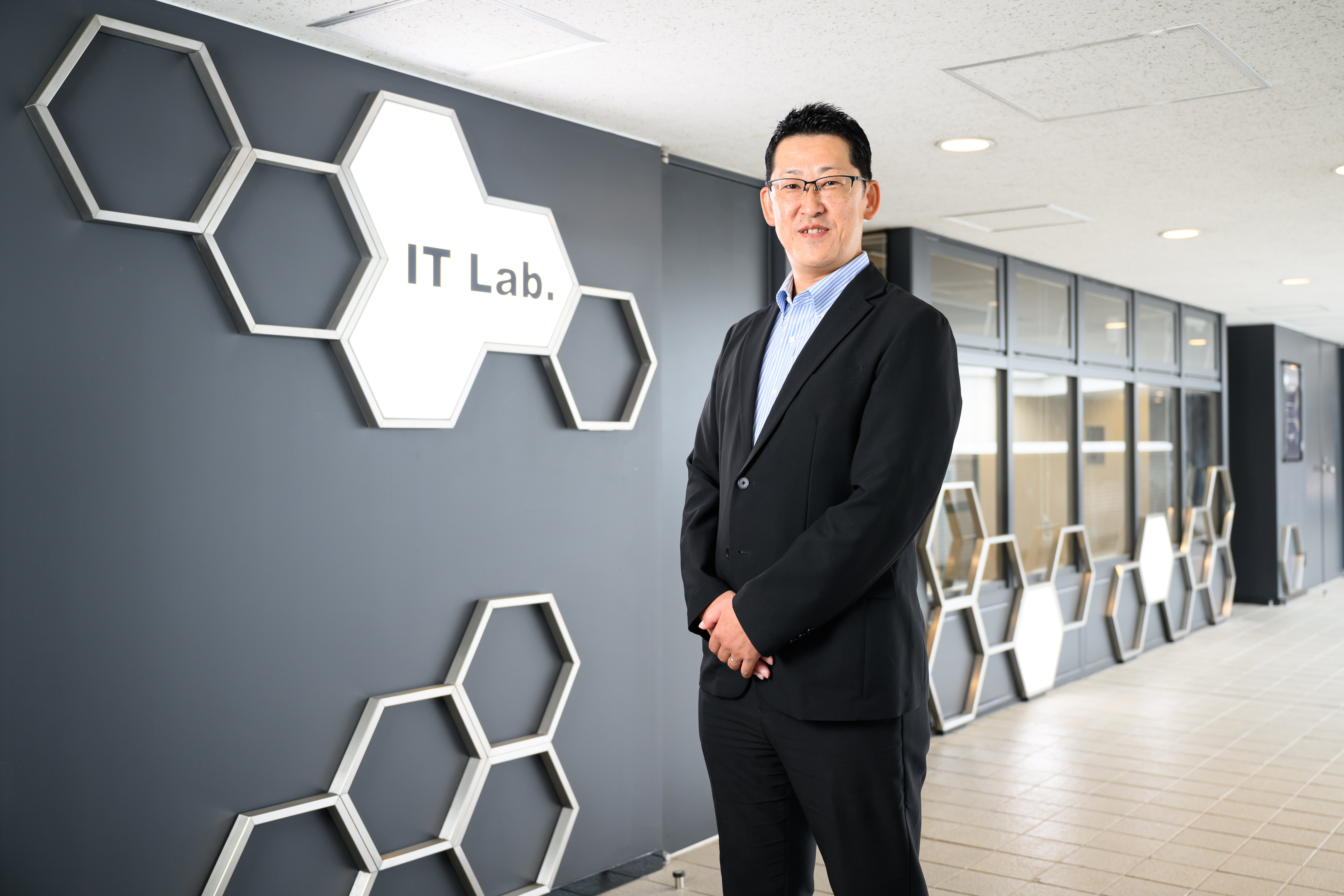

倉科健吾(くらしな・けんご)

立命館大学 情報システム部 情報基盤課 課長補佐

立命館大学情報システム部情報基盤課において、キャンパス全体のICT環境整備と教育DXの推進を担当。2024年4月開設の「Learning Infinity Hall」の企画・設計・運用を一貫して手がけ、最先端の教室を実現した。アクティブラーニングや協働学習を支える最新技術の導入・運用に精通し、教育現場のニーズに応じた継続的な機能改善を通じて、大学教育の未来を切り拓く実践的な取り組みを推進している。

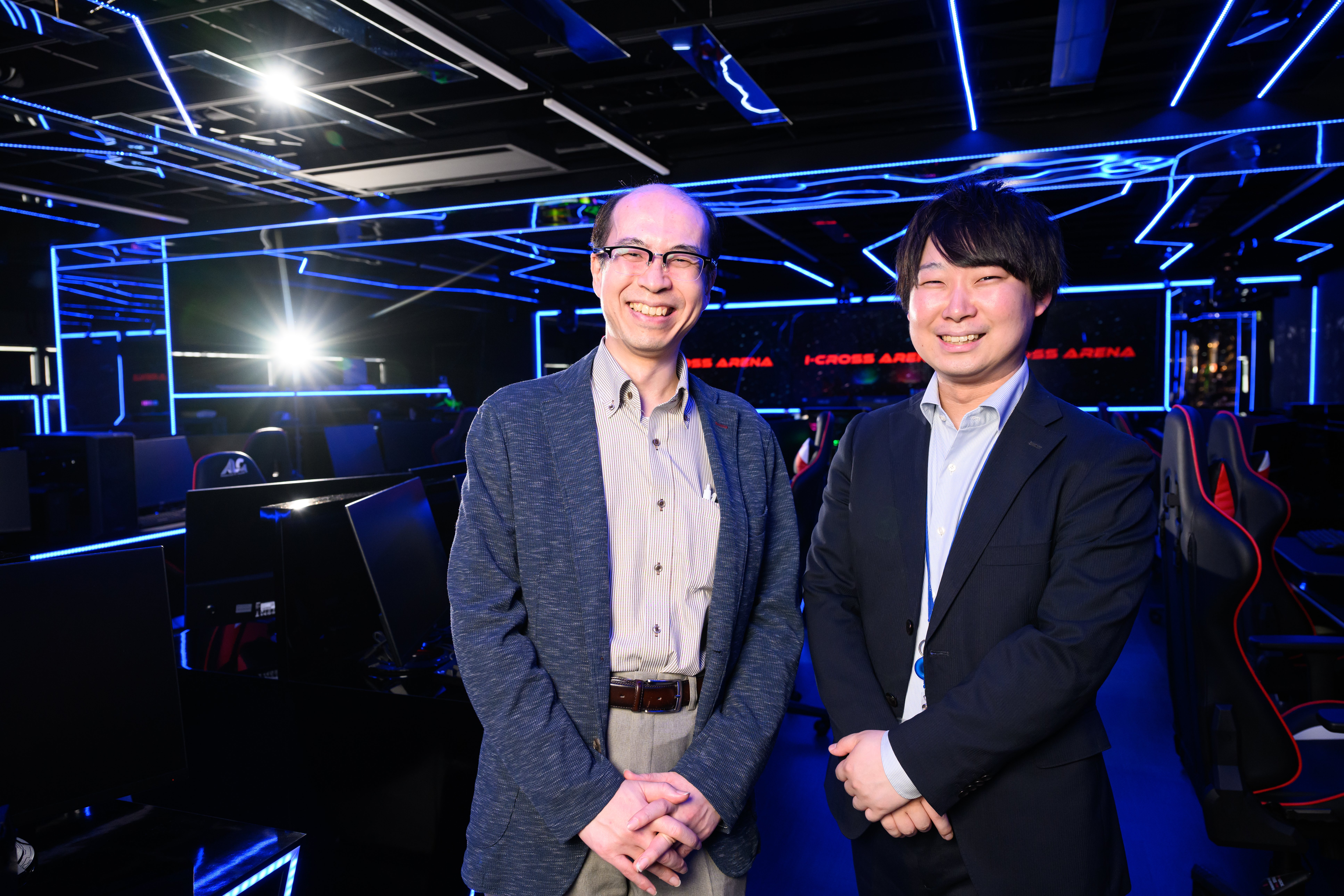

イトーキコメント:小笠原

対話や協働を通じた課題解決力が重視される時代の学びとして、グループワークの重要性が高まる今、Learning Infinity Hallはまさに“未来の教室“の具現化だと感じました。

リアルとオンラインのハイブリッドが生む新しい学びの可能性は、これからの学習空間の在り方を大きく変えていくものだと思います。

また、私たちの開発した「グループワーク振り返りシステム」(発言量や、発話の割合、議論の発散・収束を可視化できる)をこの場で試してくださることは非常に嬉しく、学びのプロセスを可視化し、質を高める試みがこの空間から広がっていく、そんなお手伝いができることを楽しみにしています。