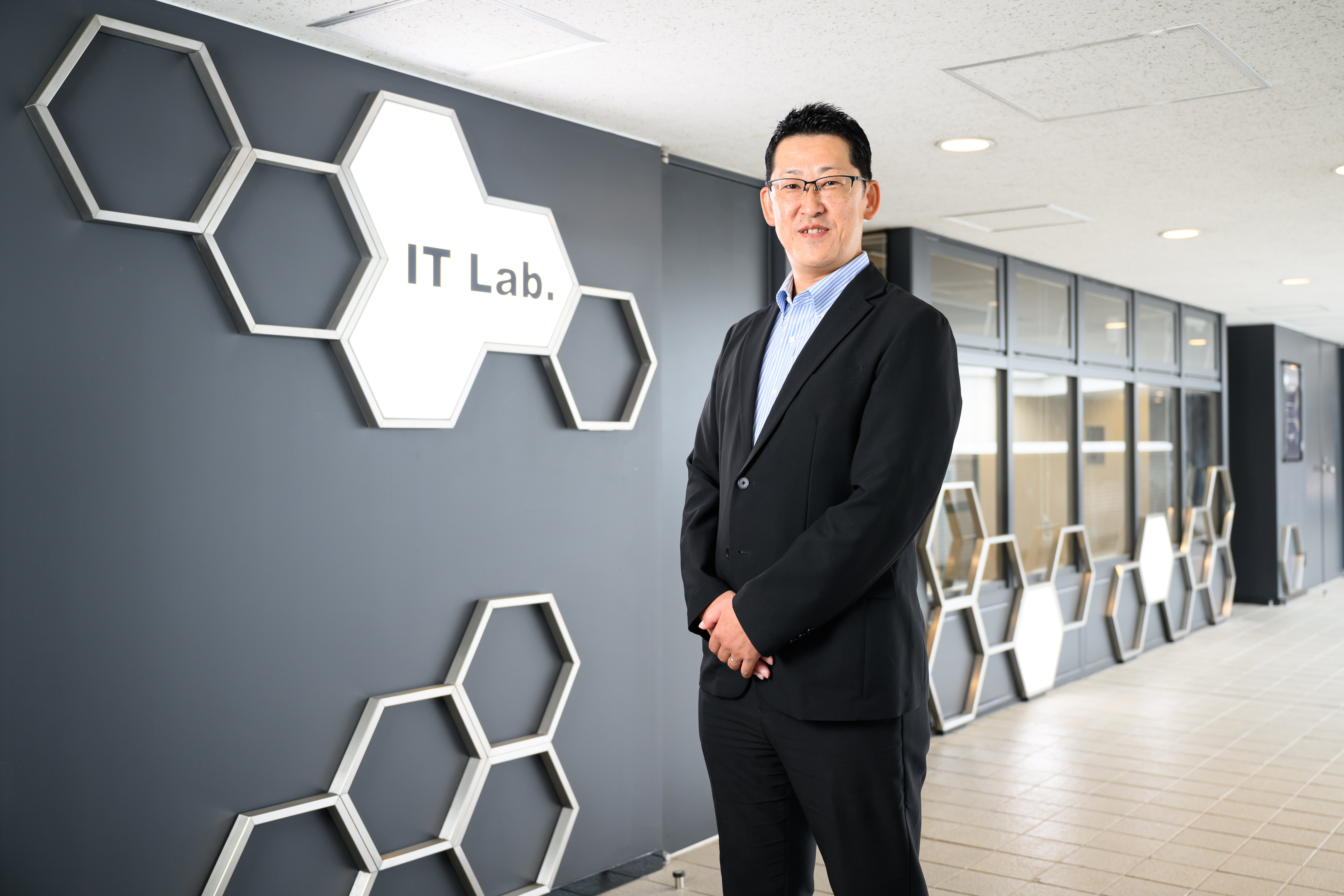

東京・小金井市にキャンパスを構える総合学院テクノスカレッジ(東京工学院専門学校、東京エアトラベル・ホテル専門学校)は、30学科82コースを擁する総合学院だ。同校が2025年に開設した「IT Lab.」は、4つの異なる機能を持つ空間で構成され、知識習得から技術体験、ディスカッション、そして実社会での実践まで、学びのサイクルを空間設計で実現している。一人ひとりが描く「卒後ビジョン」を軸に、学科の枠を超えた学びと実践的な産学連携を展開する同校の教育DXの取り組みについて、若林健太郎部長に話を聞いた。

4つの空間が創出する学びのサイクル

――まず、IT Lab.の構成と機能について教えてください。

若林健太郎氏(以下、若林) IT Lab.は、当校の中核的なIT実習・リテラシー教育施設として、4つの異なる機能を持つ空間で構成されています。

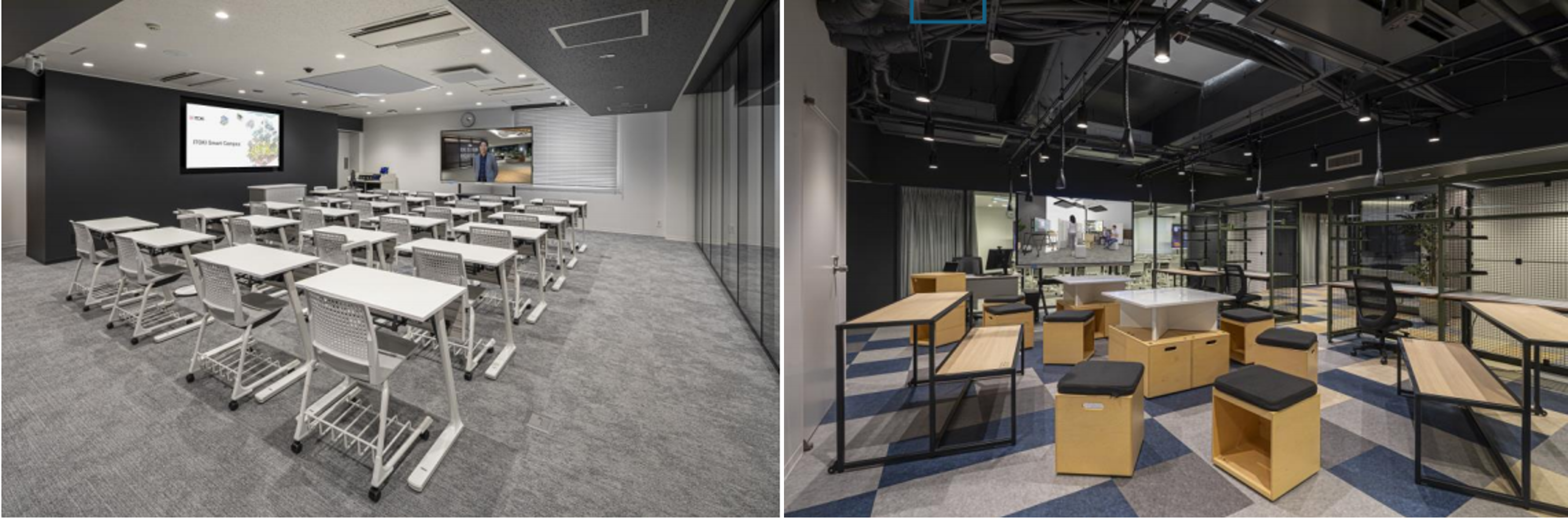

インタラクティブラボは、講義を受けたり、知識を整理して課題を解いたりするエリアです。

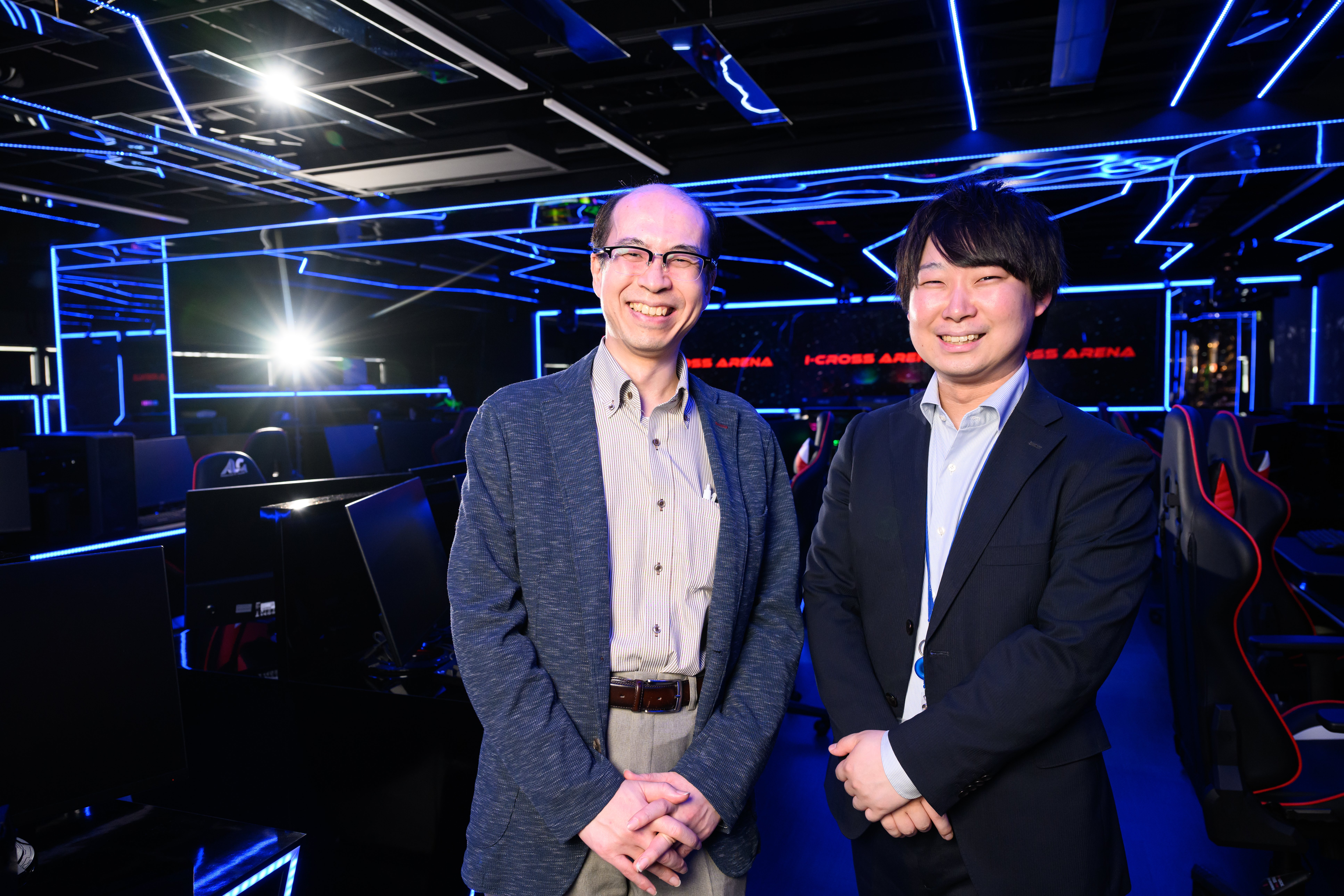

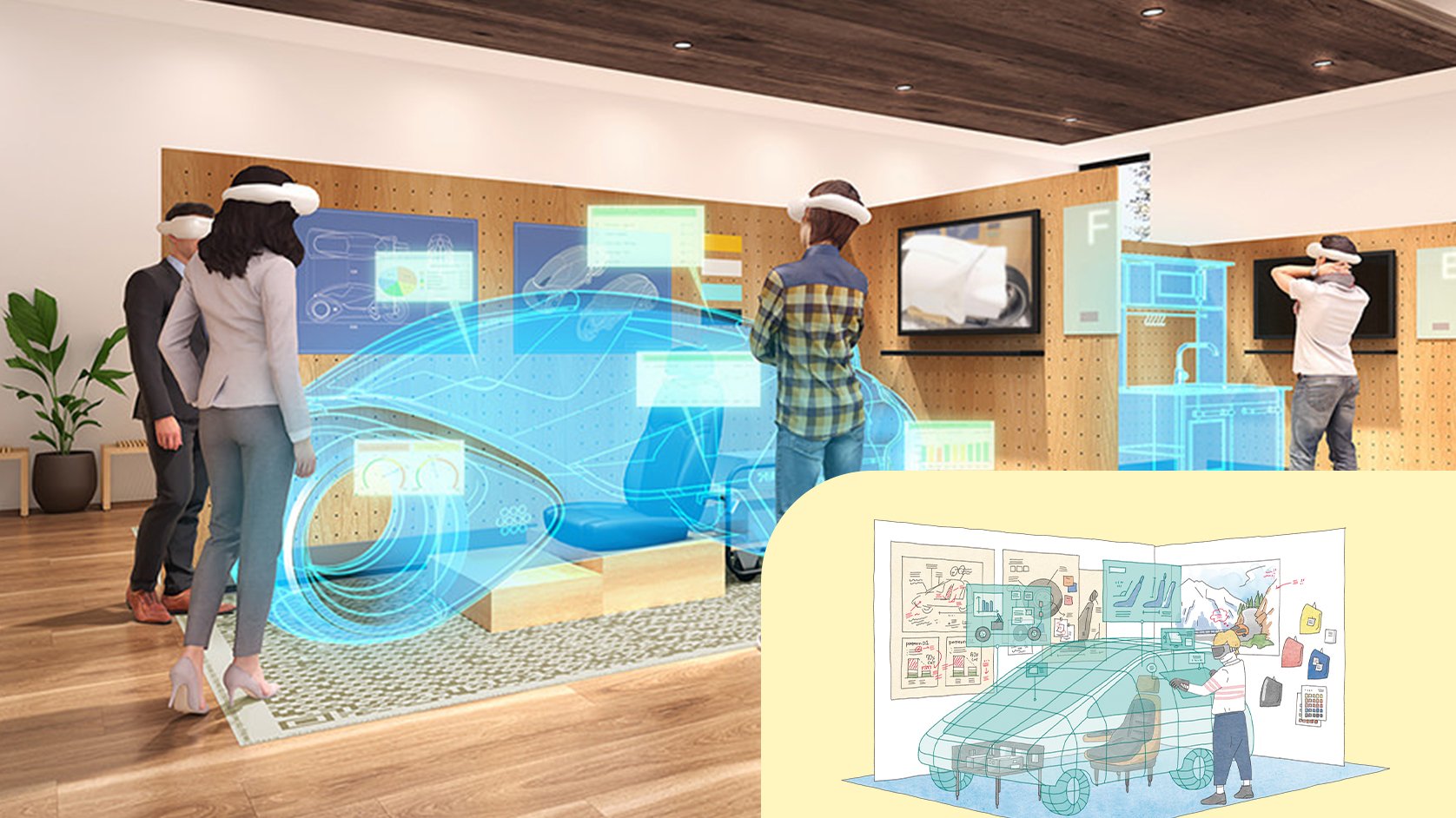

クリエイティブラボは、多様な機器やツールを備え、技術に触れて学んだ内容を検証したり、何かを創り上げて発表したりするスペースです。

右:技術体験と創造を支援するクリエイティブラボ

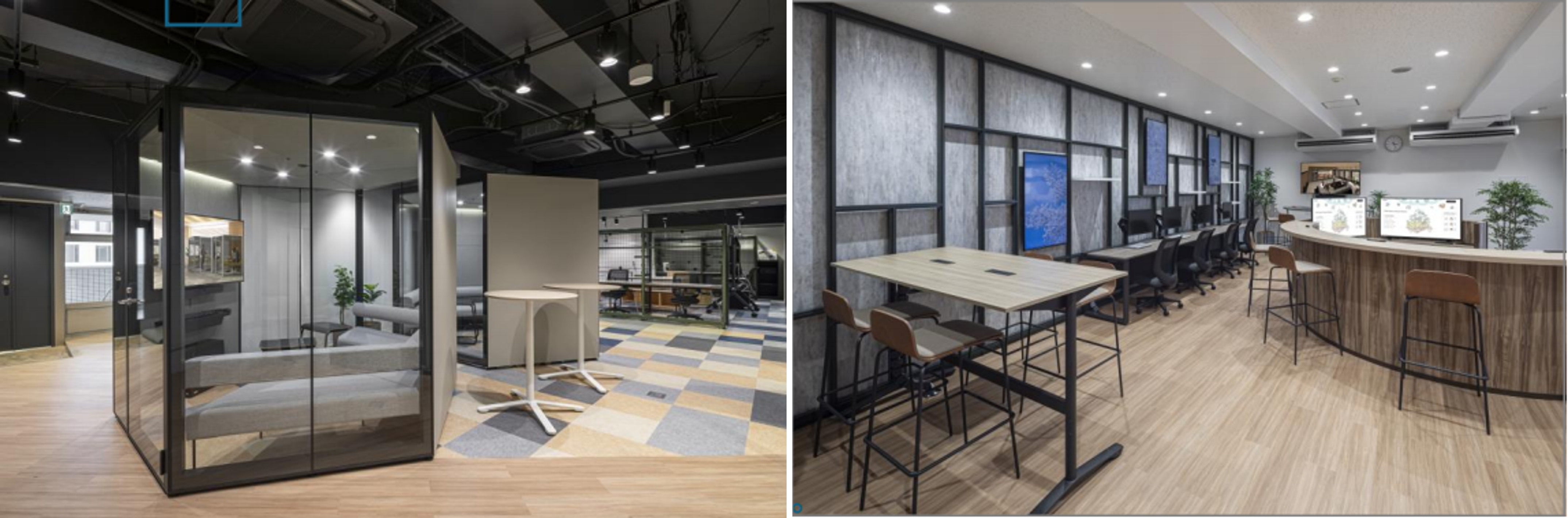

デザインラボは、課題を議論して改善策を練ったり、新たなアイデアに出会ったりする場所として設計しました。立ったまま打ち合わせができるハイタイプのテーブルや、チームでじっくり議論できる個室を用意し、オンラインで外部とのディスカッションも可能です。

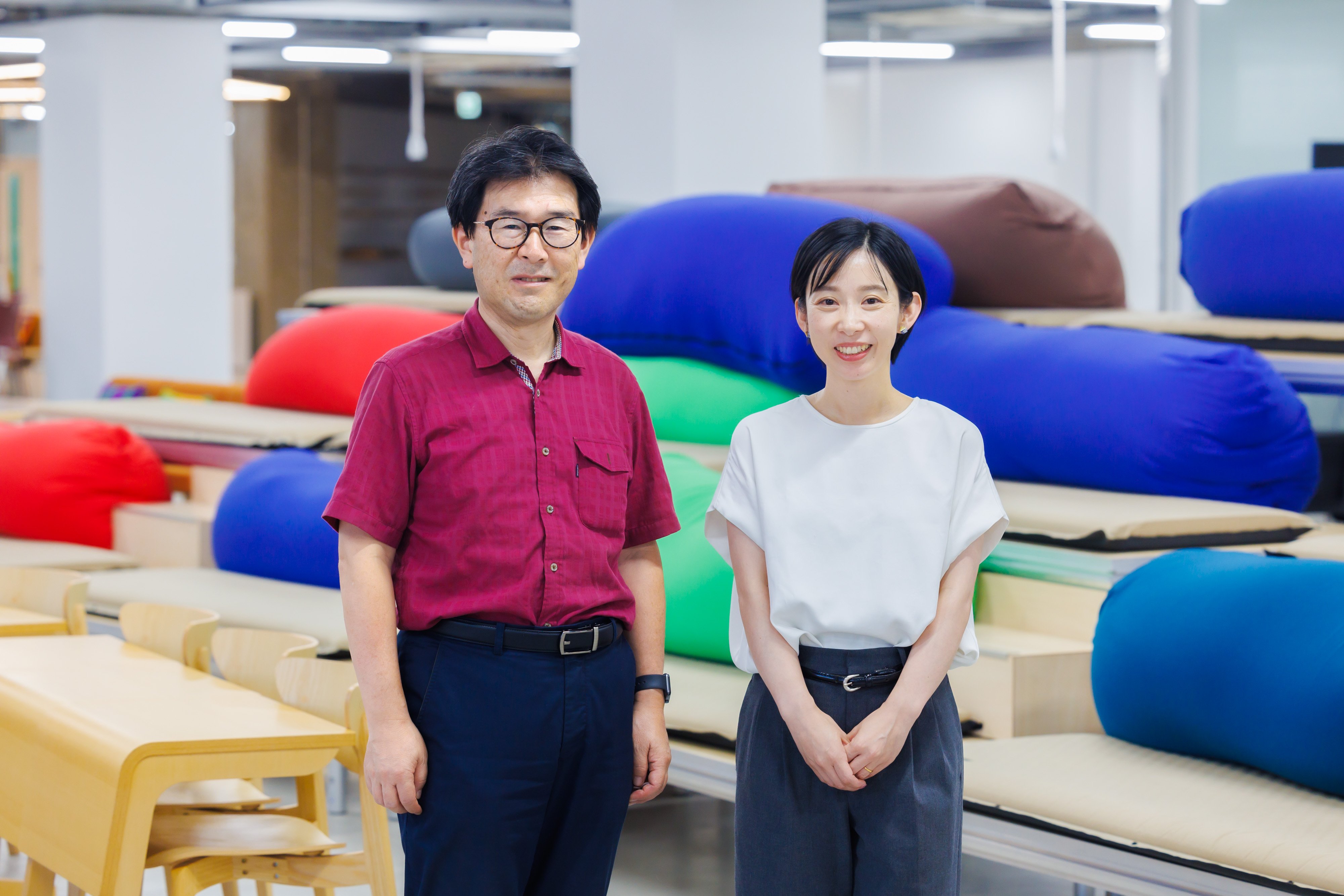

オープンラボは、自由に相談したり、新しい情報から着想を得たりすることを目的に、多様な人が利用できるオープンスペースとして設計されています。

右:学科を超えた交流が生まれるオープンラボ

これらの空間が活動の「発散」と「収束」を促進することで、思考の「発散」と「収束」が行われ、学びのサイクルとしてつながる仕掛けになっています。コンセプトとして「知識と出会い、技術に触れ、アイデアを形にする。そして社会と繋がり発信する」と掲げている通り、社会で活かせる実践的な学びが自然に身に付くことを意図しています。

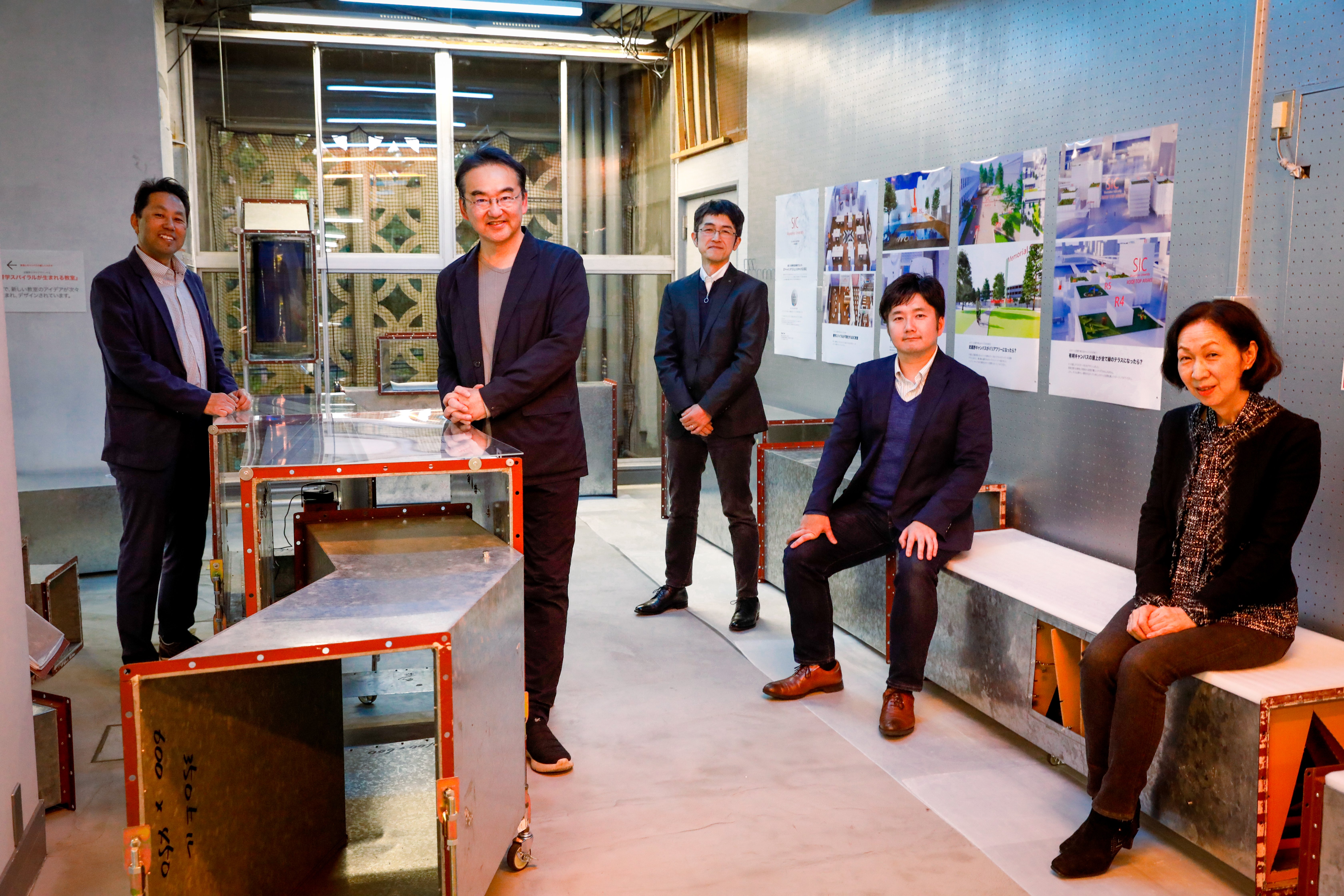

この革新的な学習環境は、イトーキさんとの協業によって実現しました。コンセプトの段階から共同で検討を重ね、継続的な改善を前提とした設計となっています。

――こうした空間設計によって、学習効果にはどのような変化が見られましたか。

若林 学習に応じて最適な空間を使い分けることで、学習効果が大きく向上しました。インタラクティブラボで学んだ内容を、各グループがクリエイティブラボやデザインラボに散らばって検証・議論し、再びインタラクティブラボに戻って発表するといった流れが自然に生まれています。学生からの質問も、従来よりも明確で具体的になったのが印象的です。また、情報システム科だけでなく全学科が利用できるので、なかなか空きが出ないほど人気の施設になっています。

30学科が交流する「卒後ビジョン」メソッド

――テクノスカレッジ独自の教育理念について聞かせてください。

若林 私たちが最も重視しているのは、一人ひとりが卒業して5年後のビジョン=卒後ビジョンを描き、それを実現できる教育環境を提供することです。これは単なる就職支援ではなく、社会の変化を追い風として、「こう生きていきたい」「こんな人たちと働きたい」「こんな場所で活躍したい」という具体的な将来像を描き、プロティアンキャリアの実現を推進する取り組みです。

――般的な専門学校ではなかなか見られない、特徴的な取り組みですね。

若林 そうですね。専門学校では通常、資格の取得や技術の習得に焦点が当てられがちです。しかし私たちは、その前段階として、一人ひとりが将来像を描くことを重視しています。これは全学科共通の方針で、専門学校でありながら大学コースも併設している当校ならではのアプローチです。30学科82コースという総合力を活かした学科横断の学びによって、単一分野では得られない創造性や実践力を育むことをめざしています。

学科を超えた学びと実践的な産学連携

――情報システム科以外の学科も積極的にIT Lab.を利用しているとのことですが、具体的にはどのように活用しているのでしょうか。

若林 あらゆる業界でITリテラシーが重要になっている現代において、IT Lab.は情報システム科専用ではなく、全学科が活用できる場として設計されています。デザイン科が大型ディスプレイを使った作品プレゼンテーションを実施したり、ブライダル科がオンライン機能を使って遠隔地の式場関係者と打ち合わせを行ったりしています。声優・演劇科の学生たちが台本の読み合わせでデザインラボの個室を使用することもあります。

テクノスでは全学科・全学年にゼミの授業を設置しており、基礎ゼミから応用ゼミ、発展ゼミへと学年が上がるにつれてステップアップしていきます。その過程で、社会や企業の課題に取り組むプロジェクトベースドラーニング(PBL)を展開していきます。企業が実際に抱えている課題に対して解決策をプレゼンテーションし、採用されれば実際のビジネスとして展開されます。

――具体的にはどのような成果が挙がっていますか?

若林 ホテル科の例ですが、ヒルトン東京お台場から「お台場にもっと若者を呼び込みたい」という課題を頂きました。お台場は夜景が有名な場所ですが、学生チームは従来の発想を転換し、「サウナ×朝活」をコンセプトとした宿泊プランを提案しました。これが採用され、実際の商品として販売された実績があります。

また、ブライダル科では、国分寺市と連携し、新設された市民ホールの利用促進策として「シヴィルマリッジ (市民結婚式)」を提案しました。市長が立会人となる地域密着型の結婚式として継続的に実施され、ほかの自治体からも注目を集めています。

こうしたプロジェクトを支える環境として、IT Lab.の高度なオンライン会議機能や多角度カメラシステムが威力を発揮しています。遠隔地の企業担当者や自治体職員との打ち合わせが円滑に行え、まさに「社会と繋がり発信する」というコンセプトを実現しています。

デジタル人材育成の新たなモデル

――従来のIT教育と異なる点があるとしたらどんなところでしょうか?

若林 情報システム科では、IT業界に限定せず、幅広い分野で活躍できる人材の育成をめざしています。システムエンジニアやプログラマーといったIT職種だけでなく、ホスピタリティやクリエイティブ、公共分野など、あらゆる業界でITの知識と技術を活かせる人材を育成したいと考えています。 IT Lab.という共通の学習空間により、異なる学科の学生が交流する中で、ITスキルを様々な分野に応用するアイデアが自然に生まれる環境を作っています。

――テクノスカレッジ全体として、こうした人材育成をどのように支援されているのですか?

若林 その際に効果的なのが、テクノスカレッジの大学コース「ダブルメジャー制度」です。最初の2年間は所属学科で専門知識を学び、別学科の学びを2年間追加することができるため、情報システム科の学生であれば、ITの基礎を2年間しっかりと固めた後、3・4年次に他分野の専門性を身につけることができます。また、大学の科目を履修して学士資格の取得も可能で、産業能率大学、中央大学、日本大学などと提携し、マーケティングや法律、文学など、様々な授業の履修ができます。これにより、一人ひとりの卒後ビジョンに対応できる柔軟性を実現しています。

――他学科の学生にとってもIT Lab.での学びにメリットがありそうですね。

若林 その通りです。他学科の学生がIT Lab.でデジタルスキルを身につけることで、それぞれの専門分野でデジタルに強い人材として強みを身につけることも可能です。IT Lab.がハブとなって生まれるこうした「化学反応」こそが、現代のDX時代に求められる人材育成の核心だと考えています。

リカレント教育と教育DXの未来

――IT Lab.の新たな展開として、今後はどのような活用法を考えていますか?

若林 まずは卒業生を対象に、リカレント教育・リスキリング支援の場としてIT Lab.を活用することを検討しています。多くの卒業生から「ITスキルを学び直したい」という声が届いており、それに応える教育プログラムを開発していきます。将来的には卒業生以外の社会人の学び直しニーズにも対応していきたいと考えています。

IT Lab.はこれで完成ではありません。教職員や学生からのフィードバックをもとに、イトーキさんとの協業で継続的な機能改善を図り、常に最適な学習環境を維持していきます。IT Lab.で培ったノウハウを他の教室にも展開し、キャンパス全体の教育DXを推進していく計画です。「一人ひとりの卒後ビジョン」を実現するための教育環境として、IT Lab.が果たす役割はますます重要になっていくと考えています。

<プロフィール>

若林健太郎(わかばやし・けんたろう)

総合学院テクノスカレッジ

情報・建築・電気電子・ビジネス・法律・公務員・航空 領域

部長

同校ホテル科卒業後、ホテル業界で10年の経験を積んだのち、教員として再び母校へ。ホスピタリティ分野の責任者を経て、現在は7つの領域の責任者を務める。学生一人ひとりの「卒後ビジョン」を軸とした教育改革と、IT Lab.を核としたデジタル人材育成に取り組んでいる。

イトーキコメント:磯部

今回の空間づくりにおいて、施設の整備にとどまらず、学びのプロセスそのものをどうご支援できるか、という視点からご一緒させていただきました。

発散と収束を往復する思考の流れや、知識と社会をつなぐ実践的な学びを空間でどう表現・促進できるか。企画初期の段階から丁寧に対話を重ね、設計・導入・運用まで一貫して伴走させていただきました。空間は完成して終わりではなく、活用され、育てられていくものだと考えています。この場に関わる皆さまが、自由に発想し、つながり、行動を起こしていく——そんな循環が生まれることを願っています。

今後も、現場の声を伺いながら、ご一緒により良い学びの環境の探求、実装を続けてまいります。