静岡県伊豆市は、教育環境の整備を最優先課題として位置づけ、市内3つの中学校を統合して2025年4月に伊豆中学校を開校した。「子どもたちが通いたい、保護者が通わせたい、教員が勤務したい」学校を目指し、全校生徒450人が学ぶ同校は、新しい時代の学びに対応する革新的な空間と機能を備えている。

開校から2か月がたった2025年6月、株式会社イトーキ スマートキャンパス推進部の大畠那美と岩崎由香が伊豆市教育委員会の杉山暁彦氏を訪問した。杉山氏の案内による校内見学では、各所にちりばめられたこだわりのポイントを体感。さらに、構想から実現まで10年にわたった先進的な学びの場づくりのプロジェクトについて話を聞いた。

教育を軸とした地域戦略

大畠:今回、どのような経緯で伊豆中学校の校舎を建設されたのでしょうか?一般的には、学校が統合される際には、いずれかの学校の校舎をそのまま利用するケースが多いように思います。

杉山氏: 伊豆市の総合計画にも記載されていますが、地方都市にとって人口減少と少子化は最大の課題です。新幹線や総合病院、大規模な商業施設といった高次の都市機能は近隣都市に依存せざるをえません。しかし、美しい自然環境の中で、教育環境を充実させることは自らの努力で実現することができます。そこで、教育環境の整備を最優先事業の一つとしていこうというのが、市長の考えでした。

なかでも、15歳までの子育て環境において比較的優位を獲得することを人口減少対策の肝としてきました。もはや子育て支援は、あちこちの自治体で無償化などが始まり、平準化しています。支援策をいくら投じても、結局、自治体同士でのパイの奪い合いにしかならず、日本全体の利益にならない。とすると、伊豆市として何をしようかと考えた時に、子どもたちの教育環境の向上に力を入れようという発想になりました。

シンボリックな学校、つまり子どもたちが通いたい、保護者が通わせたい、先生方も勤務してみたい、そういった教育環境を新たにつくってみたらどうか、というところからプロジェクトがスタートしたのです。

大畠:統合に至るまでには、さまざまな議論や紆余曲折があったのではとお察しします。

杉山氏: 実は平成27年の段階で、学校と防災公園をひとつにまとめる「文教ガーデンシティ構想」がありました。しかし、学校をなくしていいのか、という議論や、学校は地域のシンボリックなものでもあるので、慎重に議論した方がよいのではないかという意見が出て、構想は議会で否決されてしまいました。

それでも、保護者たちから、さまざまな不安の声がありました。子どもが減ってしまい、1学年に1クラスという状況でクラス替えもできないし、部活動も単体でチームを組めない。子どもたちが切磋琢磨するには一定数の規模の学校が必要だという声が強くあがったのです。議論が再び重ねられるようになった結果、令和元年には、新中学校の基本構想が策定され、その後3年にわたる設計期間と、2年にわたる建築工事を経て、現在の形になりました。

統合の課題を地域全体の発展機会に転換

大畠:学校統合により生じる問題として、学校が遠くなってしまい、通学に問題を抱える生徒が出てしまう、という話もよく聞きます。

杉山氏:通学がどうなるのかは、保護者からの質問の中でも一番多くありました。そこで公共交通事業者と1年半にわたって協議して、この辺りでは初めてとなる市内フリーパス(エリア定期券)の制度を設計し、実現しました。

貸し切りのスクールバスではなく、市内フリーパスにしたのには理由があります。例えば中伊豆地区の子が修善寺地区に新しい友達ができた時に、遊びに行ける。市内を自由に移動できれば、伊豆市をもっと知ってもらうことができる。通学以外の副次的な効果というのも大きいと考えました。

岩崎:バス路線も新しくできたのでしょうか?

杉山氏: そうですね。バス停の設置、ダイヤやルートの設定についても検討を重ねました。便数には限りがありますが、新しい路線は地域住民の方も、もちろん利用できます。フリーパスにしたことで、子どもたちが時間を調べて移動するとか、社会性を身につける機会にもなればと考えています。生徒の利用によって、地域の公共交通の利用者が増えることにもなります。

「どこでも学べる」空間設計への挑戦

大畠:教育環境の整備についても具体的にお伺いしたいと思います。どのような学びを意識されて、設計を進めたのでしょうか?

杉山氏: 一番大きなコンセプトは、「どこでも勉強できる」ことですね。学校全体に無線LANを整備すれば、ありとあらゆる場所が学びの場になります。教室、廊下というように空間の名前で使い方が決まってしまうのは嫌でした。公立学校としては、大きなチャレンジだったかなと思います。

コンセプトを実現する空間設計の参考にするため、東北の複数の学校を調査させてもらいました。東日本大震災の後、東北の学校は、いろんなチャレンジを始めていたのです。そのうえで、自分たちだったら何ができるのかを考えました。

大畠:コンセプトからのこだわりが、特に現れている空間はどこでしょうか?

杉山氏: 図書メディアセンターです。文部科学省の指針でもある「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実と、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、子どもたちが様々な情報を効果的に活用できる場所としてつくりました。

図書メディアセンターはメディアコモンズ、ラーニングコモンズ、メディアスペース、図書スペースの4つから構成されており、1階の中央部分に書架や家具を設置して、子どもたちが知的好奇心を持って毎日足を運びたくなるような空間としました。校内見学でも、理科の授業中に理科室からデジタル端末をもって本を探しにきた子どもたちを見かけましたよね。論理的な思考能力や情報活用能力を育成するためには、ネットワーク環境の構築と空間との掛け算が不可欠だと考えています。そこで、インターネットや様々なメディア教材を活用した情報収集が行えることや、プロジェクターを使った発表ができる場所も用意しています。

岩崎:図書メディアセンターには、ラーニングコモンズがありました。こうした共有オープンスペースは、どのような活用を期待されていますか?

杉山氏:伊豆中学校の区域には6つの小学校がありますが、そのうち5つは学年に1クラスしかありません。クラス替えを経験せずに、すごく狭い関係の中で過ごしてきました。中学生になって、はじめて知り合った新しい子たちと早く仲良くなってもらいたい。クラスの単位とか学年の単位を超えて、いろいろな人と知り合いになってもらえる共有の場、また、フレキシブルな学びの場として使ってほしいなと思っています。

普通の教室でやる授業を、共有スペースでやってもいいと思いますし、すでに利用している教員もいます。教室から出て、「今日はこっちで作業するぞ」というように、子どもたちが少し主体的に何かできるような場が共有スペースですし、自分たちでルールを考えて上手に使っていくことで、自分を律することの入り口が分かったらいいなとも思います。

世界とつながる学びの拠点

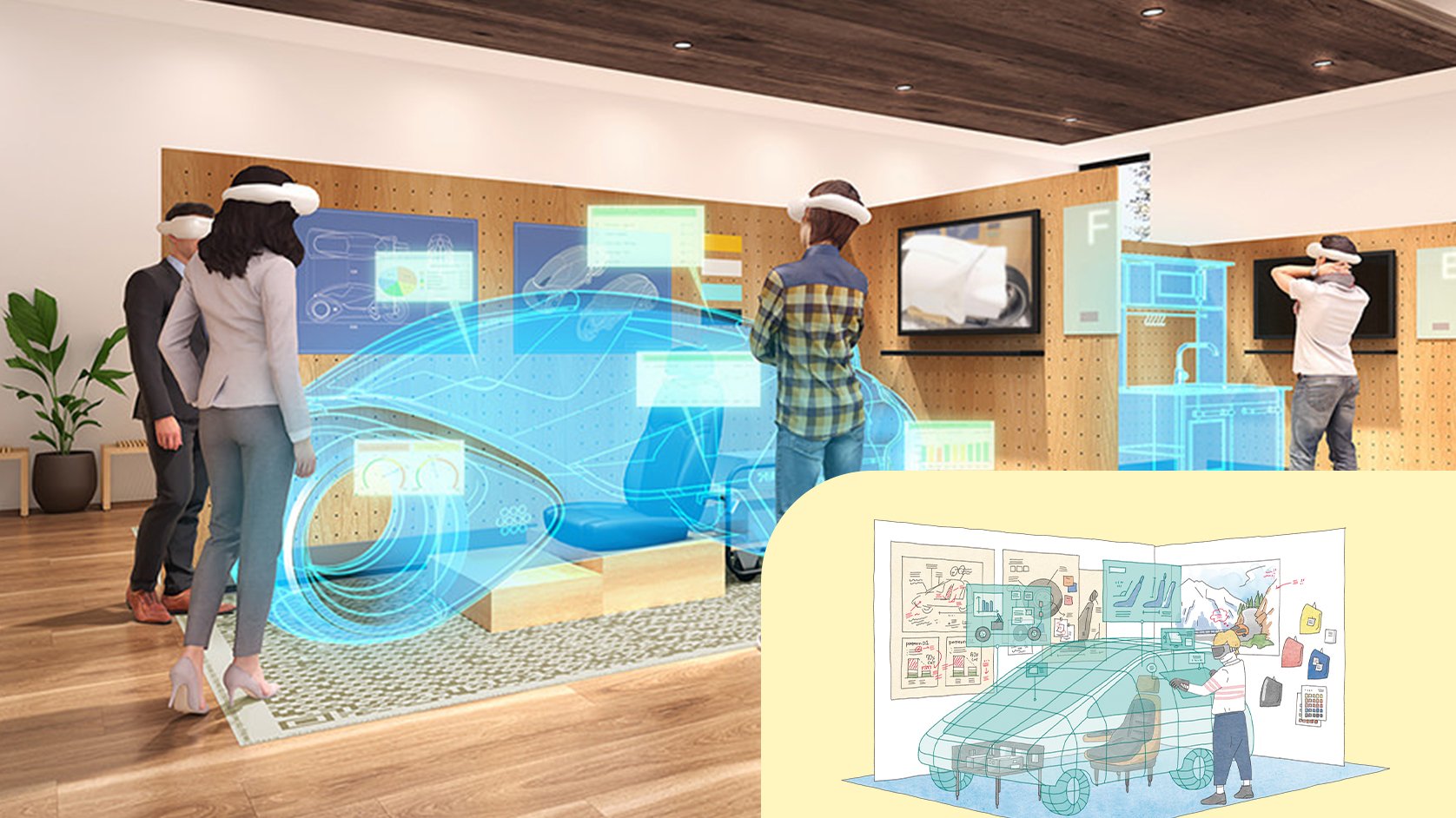

岩崎:マルチメディアルームは、4台のプロジェクターが設置され、壁3面に投影できるようになっていました。かなり特徴的ですが、どのような使い方をイメージされていますか?

杉山氏:マルチメディアルームは、「課題発見力や問題解決力」、「主体性」、「協調性」、「自己表現力」、「プレゼンテーション能力」などの向上を目的としています。

コンセプトは、「世界とつながれる部屋」です。都市部の子たちに負けないような環境を作りたいと考えました。都市部では、いろいろな情報が取れるし、習い事の選択肢も多い。地方では、その選択肢が限られてしまうため、いかに情報が取れるかが重要です。そこで、世界とつながって、オンラインでいろんなことを知る機会を得たり、他校の生徒と交流したり、というような「対話型・実験型の授業展開」ができることを大前提として考えました。

ほかにも、風景など、いろいろな画像や映像を、壁全面に投影して、例えば「ハワイに行った気になりましょう」というようなことができれば面白いですよね。何かを知るための、その知的好奇心を養う部屋としての活用も期待しています。

岩崎:普通教室についても、フルオープン可能で、共用部分との境界を感じさせない、開放的な空間が印象的でした。

杉山氏:そうですね。各教室の木製ドアは大きな窓として、開口を広くとれるようにしました。教室の中にとどまらずに、廊下に机といすを出して、空間を一体的に広げて使ってもいいなと思います。

1人1台端末と教科書の両方を置けるように、従来よりも幅の広い机を導入し、教室の広さもこれまでは8m×8mの64平方メートルだったのを、横を10mとして80平方メートルの広さを確保しました。

新型のプロジェクター型電子黒板を導入し、掲示用の壁も、磁石も画鋲も使えて、チョークで書き込みもできるようにしました。とにかく自由に使える空間を実現できたと思っています。

「地域とともにある学校」の実現を目指す「いず中カフェ」

大畠:いず中カフェは、1Fの角部屋にあたり、外部に面する場所にあります。どのような使い方をされているのでしょうか?

杉山氏: いず中カフェは、文部科学省が推進する「地域とともにある学校」というこれからの学校と地域の目指すべき連携・協働を実現していくための場所です。ただ、「開かれた学校」というのは、実は学校からするとすごく恐ろしい話でもあります。不特定の方が校内に入ってしまうとセキュリティが担保できないという問題がでてきます。

ですから、学校のスペースでありながら、学校から独立したスペースとしても活用できるように、外部の方も入れるスペースを作り、慣れてもらってから展開していくことを考えました。いず中カフェに地域の方が日常的に来るようになって、子どもたちがそこに地域の方がいても、普通に「こんにちは」って挨拶ができるようになり、地域の方々が、子どもたちの探究学習に協力してくれるようになる、そんな循環が生まれてくればいいなと思っています。

ICT環境がもたらす学びの変化

岩崎: 学校内には、さまざまなICT環境が導入されています。生徒や先生方への影響や変化にはどのようなものがありますか?

杉山氏: 普通教室や図書メディアセンター、アリーナなど、いたるところにプロジェクターを完備し、「主体的・対話的で深い学び」に貢献できるようにしました。1人1台の端末もあり、やはり子どもたちの方が先生たちよりも反応は早かったように思います。「こんなことができる!じゃあ、次はこういうことがしたい」という主体的な言葉が聞かれるようになりました。これは、やはり先端的な技術の導入効果だと思います。

岩崎:テストの形式や評価方法に変化はありましたか?

杉山氏: 残念ながらまだありません。その理由は、受験が手書きで実施されることにあります。そのため、先生方もテストは書くものだ、として変えられずにいます。受験がICT活用のボトルネックになってしまっているというのが現状です。

変わったのは宿題の出し方ですね。昔はドリルがあって、それを家でやってきなさい、というようなものでした。今は、1人1台の端末に課題がポンと出て、端末上で作業をして、そのままオンラインで提出するという形になっています。デジタルで完結するようになりました。

今後の課題と展望

岩崎:ここまで、伊豆中学校の開校の背景と、その狙いを体現した学習空間のポイントについてお伺いしました。今後の課題や、教育環境の整備を通じた地域づくりの展望について教えてください。

杉山氏: やはり課題となるのは、ICT環境の更新ですね。ICTは日進月歩の世界ですから、どのタイミングで更新していくのかという計画を常に考えていかねばなりません。5年、10年と使って、古いものになってしまった時に、また新しいものを導入できるようにしっかりと準備する必要があります。

あと、できあがったこの素晴らしい環境を活用する、先生方との意識のすり合わせが重要ですね。開校から2か月がたちましたが、設計上で意図したことと、先生方の考えや活用実践が100%シンクロできているわけではありません。引き続きコミュニケーションをきちんと取っていかなければと思っています。

岩崎:伊豆中学校は地域の防災拠点としての機能も果たしていく予定だと伺いました。今後の展望として、学校に求められるものはどんなものだと考えますか?

杉山氏:はい、伊豆中学校に隣接する形で、伊豆市の防災拠点を現在建設中で、来年4月に完成予定です。伊豆中学校自体も、防災拠点として、体育館・武道場・小アリーナは、生徒・職員のほか、学校周辺の住民約600人の避難所となります。これらの場所には停電時でも動かせるガス式のエアコンを設置しています。こうした機能を有することで、学校に対する住民の理解や協力を得られる側面もあると思います。

このほか、教育における生成AIの活用や、部活動の地域展開など、さまざまな変化が生じています。近い将来、学校に何ができるかということを、もう一回見直す時期が来るのではないかと考えています。ですから、さまざまな変化に最も敏感に対応している専門家の方たちと情報交換して、遅れないようにしていくことがすごく大事だと思っています。

室外機ユニットにバッテリーが内蔵され、電力が止まった場合でも空調の機能をしばらく維持できる。

岩崎:専門家とのつながりとして、東京大学とも連携しているそうですね。

杉山氏: はい、東京大学との連携は、まさしく学校の変化に対応するためです。探究学習や新しい授業の手法などを専門にしている方々と連携しています。それから、学生たちとの交流ができることも大きいです。伊豆市内の小学生は、修学旅行で東京大学に行くことができます。小学生ではなかなかできない経験ですよね。学校の外で起きていることを知り、変わっていくものをキャッチするということが、大事だと思います。

変化への対応に向けて、教員研修の機会も充実させていきたいと考えています。イトーキの皆さんにもぜひそうした機会をいただけたらと思います。

大畠・岩崎:ぜひご提案させてください。本日はありがとうございました。

まとめ:学校を基点とした地域イノベーションのモデルケース

インタビューを担当した二人は、杉山氏との会話を次のように振り返った。

大畠: 教育委員会の立場にある杉山さんの教育環境に対するこだわりに感銘を受けました。素敵な環境を用意したうえで、それを教師がどのように活用し、どんな教育ができるかが課題になることを改めて実感しました。公立学校では、住民の声への対応や新しい挑戦が難しいという現実もある一方で、災害時は避難所として機能するなど、地域特性に応じた学校づくりが魅力を生み出すことも分かりました。伊豆中学校の取り組みが全国の地方自治体に知られ、循環が起きることを期待しています。

岩崎:私が小・中学生の頃は、地域や保護者が関わる部分も含めて、学校が教育のすべてを担うような状況があり、子ども目線でも窮屈さを感じていました。今回の取材で、地域や大学などと関係を持ちながら子どもたちが成長できる教育環境の可能性を教えていただきました。校内見学では、共有空間で仲良くおしゃべりを楽しむ生徒さんを見て、校内での交流から地域の交流へと広がっていく姿が想像でき、環境の変化がまち全体の変化を作っていけることを肌で感じました。

伊豆中学校の取り組みは、シンボリックな空間設計と、デジタル(ICT)活用を組み合わせた学びの場のイノベーションを通じて、持続可能な地域づくりに取り組む先駆的なモデルケースである。そして現在、杉山氏は新たな小学校建設プロジェクトにも携わっているといい、「全校生徒150人程度、3000平米程度の小さな学校に、どれだけ学びの質を集約できるかに挑戦したい」と意欲を見せている。

教育環境の整備が地域の持続可能性を高め、子どもたちの未来とともに地域全体の未来を切り拓く可能性に、どう貢献できるか、引き続き考えていきたい。