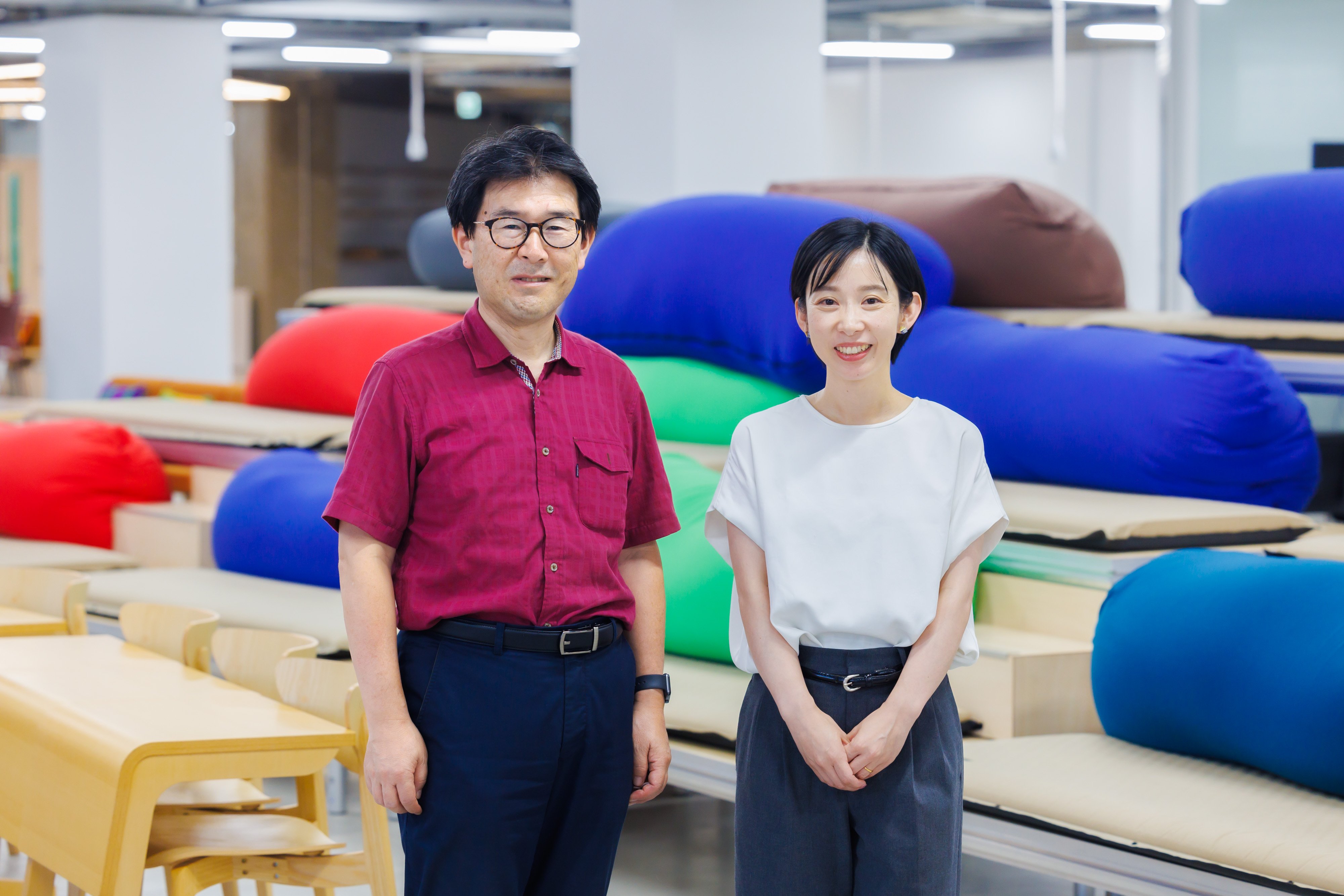

「21世紀に活躍するための世界市民力の育成」を教育目標に掲げるサレジアン国際学園世田谷中学高等学校。同校では、生徒が主体となる問題解決型学習を取り入れており、2024年夏、その教育の一環として図書館を改装した。新たに生まれ変わった図書館「LIBERA」のねらいについて、大橋清貫学園長と教務部長の田中赳裕教諭に話を聞いた。

ロジカル、クリティカル、クリエイティブの3要素を飛躍的に伸ばす教育

ガラス張りの空間の中央に設置された巨大なモニター、それを中心として広がる半円型の階段状の座席。サレジアン国際学園世田谷中学高等学校の図書館は、まるで小さな劇場のようだ。

2024年8月に改修工事を実施し、生まれ変わった同校の図書館「LIBERA」。学校の図書館とは思えないような空間に目を奪われるばかりだが、それ以前は書架がずらりと並ぶ、ごく一般的な図書館だった。

今回の改修工事には、同校が2022年度より本格的に実践してきたPBL型授業(Problem Based Learning=問題解決型の学習法)への取り組みが大きく反映されている。PBL型授業では、「論理的に筋道を立て、意見を構築するロジカルな思考」「常識とされる現象を疑う視点を持ち、より深い理解や考察を身につけるクリティカルな思考」「これら二つの思考を統合し、さまざまな視点から新たな解決方法を生み出すクリエイティブな思考」の3要素を飛躍的に伸ばすことを目的としている。そして、知識を詰め込むことを優先する従来型授業から脱し、「生徒が主体となる学習」によって考え続ける力を養う。

大橋清貫学園長(以下、大橋)「ロジカル、クリティカル、クリエイティブの3要素は、現代社会の課題に取り組み、“世界市民“として活躍するために必須の能力です。機械的な暗記で詰め込んだ知識は記憶に蓄積されず、生徒の糧にならない。教育者として『受け身教育』の限界を痛感するたびに、現代社会を生き抜くための能力を育てる相互通行型の授業の必要性を感じてきました」

英数国理社のみならず全ての授業でPBL授業を

大橋「たとえば国語や数学はPBL型授業で主体的に考えることの面白さを感じているのに、違う教科は伝統的な受け身型授業となると、生徒は混乱してしまいます。学校全体が同じ方向性をとることで、『学びとは自ら考えることなんだ』と生徒自身が感じるようになると考えました」

同校がPBL型授業の中心と位置付けているのが、グループワークとプレゼンテーションだ。グループ学習では数人のグループに分かれて、教諭から提示された問いについて考えを述べ、論点を整理する。その過程で、他の生徒が自分とは異なる考え方を持っていることを受け止め、感情ではなくロジカルに考えていくトレーニングを積んでいく。

大橋「本校の生徒は中学受験を経験していることもあってか、最初はすぐに正解を知りたがる傾向があるようです。しかし、グループの中に優れたロジカルシンキングができる子がいると、他の生徒にとって刺激になり、中学1年生でも『自分もロジカルに考えられるようになりたい』『解なき問いに深く向き合って自分なりの答えを出したい』と思うようになっていくのです」

グループワークによって導き出された結論を、プレゼンテーションで発表する。この一連の流れの中で、成功体験を積み重ねていくことにより、ロジカル、クリティカル、クリエイティブの3要素が鍛えられていくのだという。

すべての生徒に対して“ハレの場“を提供する

新装した図書館「LIBERA」は、グループワークやプレゼンテーションの場として重要な役割を果たしている。ここにはグループワークのためのデスクや電子ホワイトボードがいくつも用意されており、プレゼンテーションのステージとなるその中心に、大画面のモニターが設置されている。

教務部長 田中赳裕教諭(以下、田中)「生徒たちは、一つの課題を終えるまで何度もLIBERAに通います。ここで調べものをしてグループワークを実施し、最終的にプレゼンテーションを行う。LIBERAは、そういった一連の学習をプロジェクト化できる場所になっています」

もちろん、図書館としての機能も果たせるよう、蔵書も充実させた。階段状の座席の足元部分に書籍を収納するなど、限られた空間を効率的に使う工夫も凝らされている。改修工事の際、学校はイトーキに要望を伝え、なぜグループワークやプレゼンテーションを重視したいのか、生徒にどのような体験を積み重ねてほしいのかを伝え、両者の間で思想的な設計議論を重ねてきた。特に中央のプレゼンテーションステージは、大勢の前でプレゼンする緊張感を体験できるように設計された。

大橋「たとえば生徒会長であれば大勢の前で話す機会は多いですが、そうした一部の生徒だけでなく、すべての生徒に人前で話す体験を提供したかった。プレゼンは教室の黒板の前でもできますが、LIBERAの大きなモニターの前でみんなに注目されながら発表するのは、教室とは違ったまた緊張感があり、生徒はとても気合いが入ると言っています。学園祭でも生徒たちが多くの来場者の前でプレゼンを行いましたが、目を輝かせ、非常に高揚しているのが伝わってきました。いまや学校内でも人気の場所になっています」

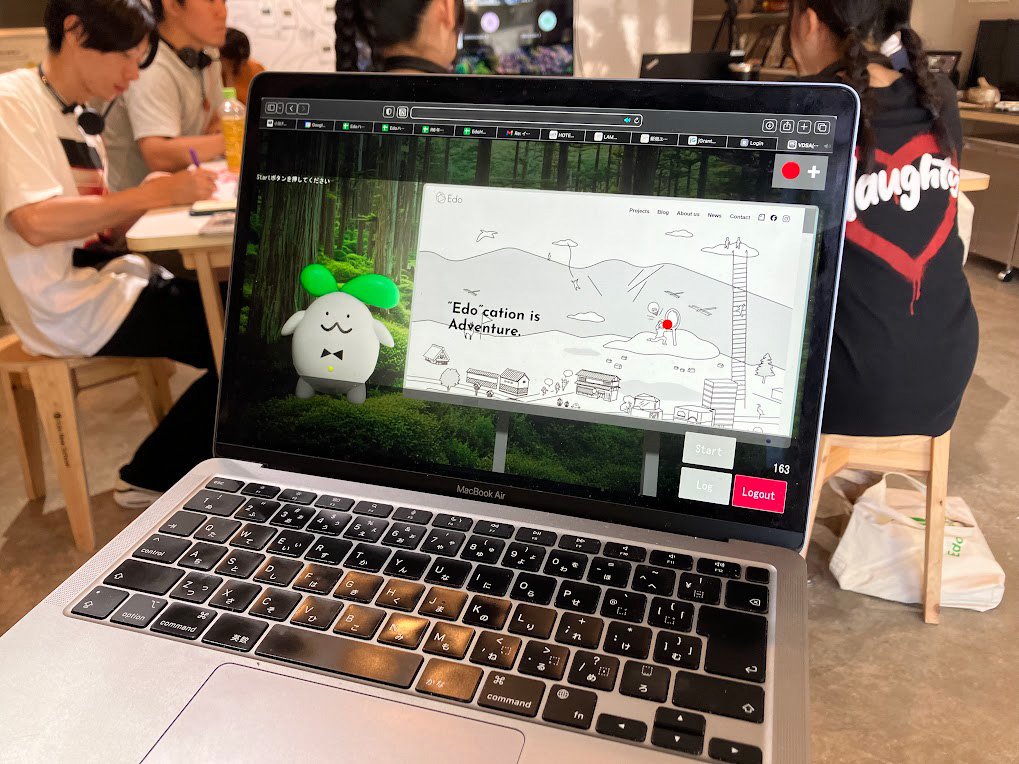

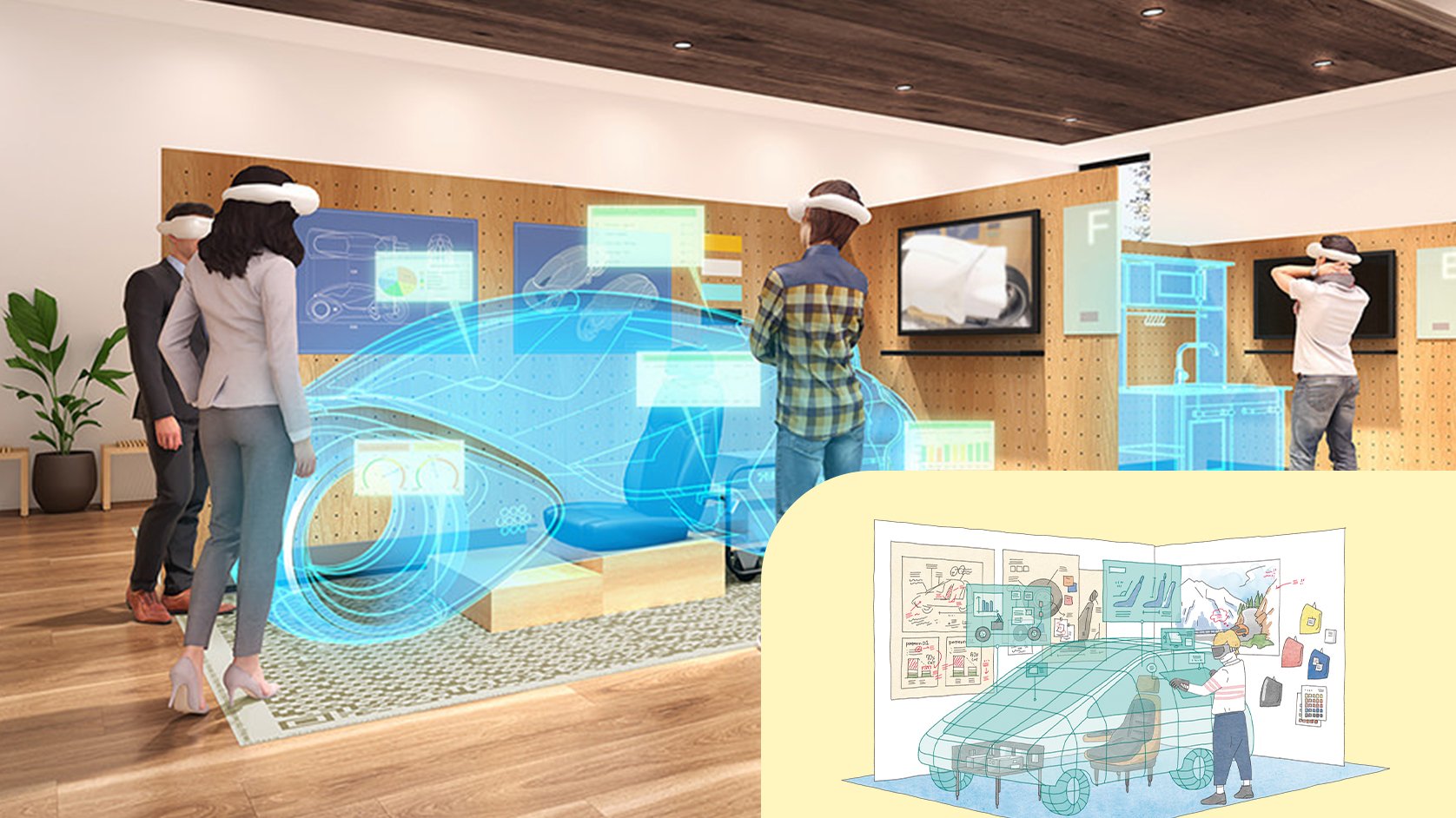

生徒のICTツールの活用を促進する設えもLIBERAの特徴の一つである。生徒はタブレットでプレゼン資料を作り、プレゼン時は大きなモニターに投影し、プレゼンする。

田中「ICTツールの活用によって、情報をどのような順番、どのような表現で見せれば説得力があるか、といった『客観的に見せる意識』がついていると感じます」

モニターを通じてプレゼンの様子を家庭に配信することも可能となっており、保護者の方には自宅からでも学生の輝く姿を見てもらうことができるようにしている。将来的には遠隔地の高校とプレゼンテーション交流を行ったり、生徒たちの研究を全世界に発信したりと、様々な活用方法が生まれそうだ。

後編では、同校が考える教育の未来について話を伺います。