AI、IoT、データサイエンスなど急速に進歩するデジタル技術により、社会のあり方が大きく変わろうとしている。こうした技術革新に対応できる人材育成が求められるなか、文部科学省が2024年度に開始した「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」が注目を集めている。元文部科学省教科調査官として情報I・情報IIの学習指導要領改訂に携わり、一般社団法人デジタル人材共創連盟(以下、デジ連)の代表理事を務める鹿野利春氏に、DXハイスクールが描く教育の未来とデジタル人材育成についてお話をうかがった。

約1,600校が参加する教育変革の波

――文部科学省が実施するDXハイスクール事業の申請校数は2024年度の1,097校から2025年度は1,642校へと大きく増加しました。この背景をどう捉えておられますか?

鹿野利春(以下、鹿野) 2024年にスタートしたばかりの事業ですから、まずは様子を見ようと参加を見合わせた高校もあったと思います。また、2024年に指定を受けた高校には最大1,000万円の補助金が交付されるのですが、それだけの金額を運用した経験がなく、申請をためらったところもあったのではないでしょうか。しかし、実際にスタートして導入事例ができて、高校のDX教育に非常に役立ち、何よりも生徒のためになるということが現場にも伝わりました。それで今年は多くの高校が積極的に参加したのだと思います。

そもそも、なぜ今デジタル人材の育成が重要かというと、日本の人口減少が進むなかで、一人ひとりの生産性を高めていく必要があるからです。そのためには成長分野である理系や情報系、環境分野の人材を増やさなければならない。大学では既にこうした学問系統の学部学科を強化する動きが進められていますから、高校もこうした動きに対応していく必要があります。

――具体的にはどのような成果事例が出てきているのでしょうか?

鹿野 例えば、山形県立酒田光陵高校は、普通科に情報Ⅱを必修科目として導入しました。この高校は情報科や工業系、ビジネス系の学科もある総合校で、普通科にも特色を出そうと、全国のほかの高校に先駆けて、情報Ⅱを必修科目として取り入れたのです。

またDXハイスクールには、基本類型に加えて、グローバル型、特色化・魅力化型、プロフェッショナル型という3つの重点類型があり、より先進的な取り組みを行う学校に対してさらに多くの支援が行われます。このなかの『グローバル型』に選ばれたのが、岡山学芸館高校です。海外の高校との連携や交換留学の推進、外国語による授業や異文化理解を促進する国際的な教育プログラムを、DXを積極的に活用して展開しています。

――DXハイスクールの制度をスムーズに活用できている高校とそうでないところでは、どのような違いがあるのでしょうか?

鹿野 まず、ただ機器を導入することを目的にした高校のなかには、なかなかうまく活用できていないところもあるようです。一方で、『こんな教育をやりたい』という明確な学習内容や目標を持って進めている高校は、比較的うまくいっていると思います。

もう一つ重要なのは組織体制です。学校全体でDX教育に関する組織を作り、管理職などのリーダーシップのもとに全体で取り組んでいる高校は、多くの場合うまくいっています。逆に、情報科の先生が一人で頑張っている、といった状況の高校は、どうしても限界があるようですね。

特に印象的なのは熊本県立必由館高校の例です。この高校では学科改編も含めた大きな取り組みとして、『必由学』という独自の学校設定科目を作り、そこにデータ活用や情報Ⅱのエッセンスを組み込みながら、他の教科とも連携して学校全体の学びを進めています。学校だけでなく、熊本市の教育委員会も積極的にサポートしているという点でも特徴的です。学校単独ではなく、自治体も含めて積極的な体制で取り組んでいるところが成功していると感じています。

学校と企業をつなぐ新しい教育モデル

――DXハイスクールの特徴の一つとして、企業との連携が挙げられます。デジ連では企業と学校をつなぐ取り組みを行っていますが、この産学連携の意義をどのように感じていらっしゃいますか?

鹿野 社会で働く人たちがどんな働き方で、どんな思いをもって仕事に取り組んでいるのかを、生徒たちに知ってもらうことはとても大切だと考えています。例えば、ミクシィで『モンスターストライク』のメンテナンスをやっている人はどんな人で、普段はどんな様子で働いているのかを知ることは、通常では難しい。でも、社会人の働く顔と姿を見ることによって、生徒たちはその道を具体的にイメージできるようになります。

ですから企業は、自分たちがどんな仕事にどんな働き方で取り組んでいるのか、他社とどんな形で協力をして何を作り上げていきたいのかを、生徒や保護者に見せることが重要なのです。それが効果的な人材育成につながります。

――実際に企業の方が学校でレクチャーするケースもあるのでしょうか?

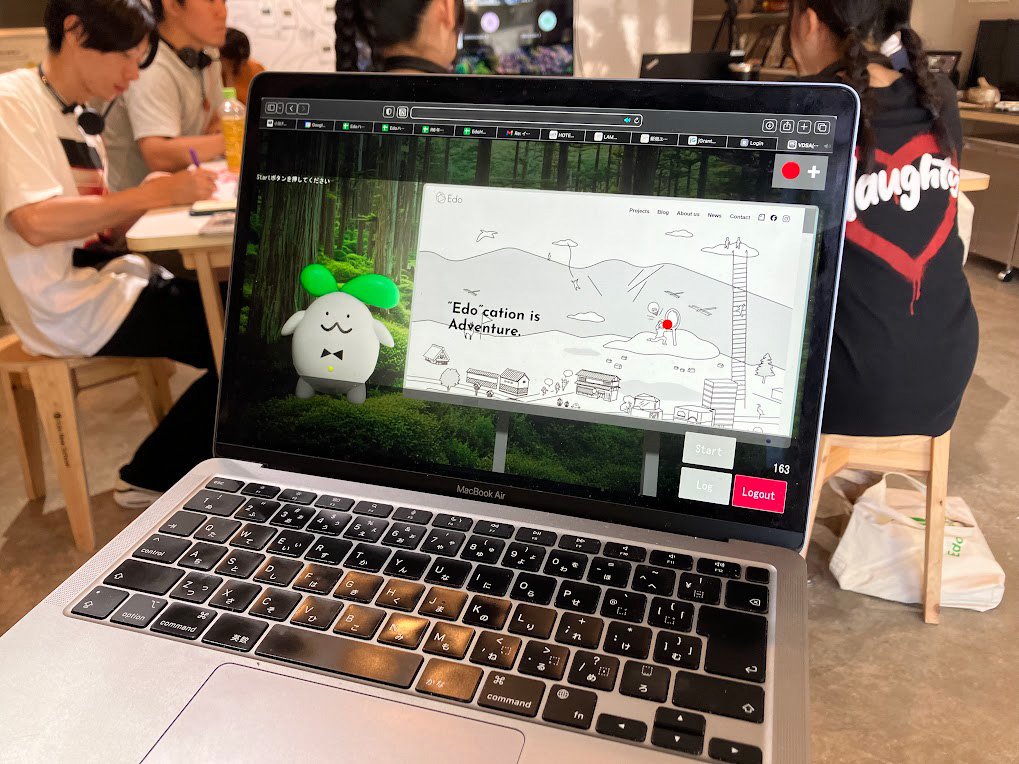

鹿野 たくさんあります。デジ連が各企業と相談しながら作成した「DXハイスクールプラン集」のなかには、企業の現場で活躍する社員が生徒たちにDXについての授業を行うプログラムが多数用意されています。例えば、大日本印刷が行っている生成AIと3Dプリンターの講座では、実際に企業の最前線でAIと3Dプリンターを仕事に活用している社員が学校で授業をしたり、オンラインで質問を受けたりしています。こうした取り組みによって、生徒たちは「働くこと」を身近に感じて、将来への具体的な道筋を描けるようになるのです。

「考えて終わらない人材」を育てるために

――こうした産学連携も含めて、生成AIの登場など技術が急速に進歩する中で、教育現場はどのように変わっていくとお考えですか?

鹿野 これからは先生がみんなの前で一斉授業を行うという従来の教育スタイルは変わっていくと思います。AIが教えてくれる時代になりますし、特にプログラミングなどは、先生が教えるよりもAIが教えた方が上達は早いでしょう。英語の発音なども、AIなら生徒の発音を聞き取って、どこに問題があるかを感覚的にではなく、具体的に「この部分はこう発音しましょう」と指摘できます。

そうなると先生の役割は、コーチングや問題設定、そして生徒たちのモチベーションを育てることが中心になります。創造性をどうやって育むか、生徒と一緒に学習の方向性を決めて内容を組み立てていく、そういう役割に変わっていくのではないでしょうか。

――では、先生がお考えになる「これからの社会で求められるデジタル人材」とはどのような人材でしょうか?

鹿野 プログラミングはたしかに大事ですが、今では生成AIを使えば教えてくれるし、作ってもくれます。だからまず必要なのは、「こんなものを作りたい」「こういう手順でやりたい」ということを明確に言えることです。次に、それを使って何をしたいという目的をはっきりさせること。そして最終的には、それらを積み重ねて世の中をどう変えていきたいかが展望できることが大切になるでしょう。

そのために、私が生徒たちに期待するのは「考えて終わりにしない人」になってほしいということです。「こうしたらいい」と思ったら即座に行動に移す。教えられて「そうですね」と言って終わりにするのではなく、その知識をもとに自分ならどうしたいかを考えて、そのために自ら動き出すような生徒に育ってほしいのです。

理系の勉強が苦手だった生徒たちでも、生成AIなどの力を得て活躍するような、そんな時代が来るのではないかと期待しています。

生徒のやる気を活かし協業を促進する学習環境整備

――こうした未来の人材を育成するために、学習環境はどのような役割を果たすとお考えですか?

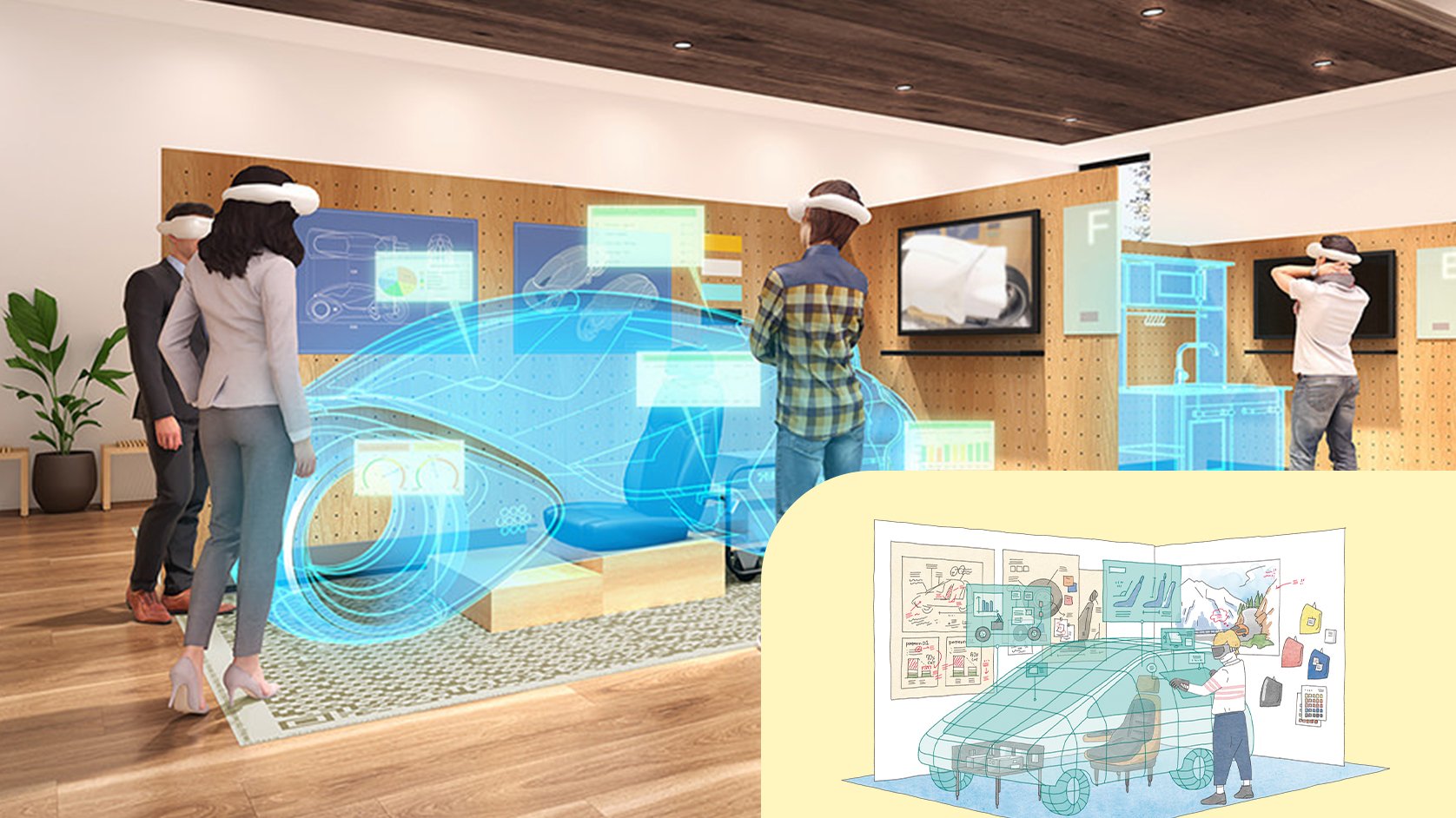

鹿野 DXハイスクールが広まれば、高性能なコンピューターや3Dプリンター、レーザーカッターなど最新の機器の導入や、外部と、あるいは生徒同士がコラボレーションを進めやすい教室など、生徒たちが様々なことにチャレンジできる環境を整備することができます。それによって、「あれがないからできない」「また次の機会にしよう」ということがなくなり、生徒たちのやる気を活かして具体的に次のステップに進めるようになる。これは非常に大きなことです。

――DX教育において、協働学習やチームでのプロジェクト進行は大切だと思いますが、その際に重視すべきポイントを教えてください。

鹿野 おっしゃるとおり協働学習やグループワークは大切ですが、それ自体は目的ではなく手段です。ですから「何を達成するためにそれを実施するのか?」、という目標設定が大切です。「とりあえずみんなで話し合ってみよう」と無目的に始めるのではなく、「このグループワークではこれを決める」と、ゴールを明確にしてから取り組む必要があるでしょう。

また、オンライン会議の準備に手間がかかるようだと、結局やらなくなってしまいます。思い立ったら5分後には外部の人と会議ができるという環境とスピード感を実現することが、これからのDX教育には不可欠だと思います。

デジタル人材が「行動力にあふれた社会」を創る

――デジタル人材をさらに育てていくために、今後はどのような取り組みをなさっていきますか?

鹿野 今年から文部科学省と共催で「全国情報教育コンテスト」を毎年実施していきます。

また現在開催中の大阪・関西万博では、「デジタル学園祭」も開催予定です。ゲーム会社と協力した自作ゲームコンテストやデジタルアワードなど、生徒たちが活躍できる舞台をどんどん作っていきたいと思います。

才能というのは一定の確率で日本全国に同じ割合で存在していると私は考えています。DXハイスクールによって、それらの才能を育てる環境が各地にできたということは、これまで眠っていた才能が目覚めるということです。そうした人材が社会に出ていくことで、きっと新しい発想や取り組みが生まれてくるでしょう。「デジタル人材」という言葉が必要ないくらいになれば、日本全体がもっと行動力のある社会に変わっていくのではないでしょうか。

イトーキ小笠原

鹿野先生のお話を伺い、DXハイスクール事業の重要性を改めて感じました。AIやIoTなど急速な技術革新が進む中で、これらの変化に対応し、積極的に活用できる人材の育成が急務であること、また特に、外部の企業と接点を持てるオンライン環境の構築などは、生徒たちに社会をイメージさせ、成長を促進する重要な要素だと改めて認識いたしました。私たちも、学習カリキュラムの開発・学習環境の整備を通じて、考えて終わりにしない、行動力のある次世代のデジタル人材育成に貢献していきたいと考えています。

【令和7年度】DXハイスクールプラン集 | 一般社団法人 デジタル人材共創連盟(デジ連)

<プロフィール>

鹿野利春(かの・としはる)

一般社団法人デジタル人材共創連盟 代表理事/京都精華大学 メディア表現学部 教授

石川県内の公立高校教諭、石川県教育委員会事務局を経て、2015年文部科学省初等中等教育局 教科調査官(情報科担当)に就任。「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」などの学習指導要領の取りまとめや、GIGAスクール構想、情報活用能力の育成などを担当した。2021年より京都精華大学メディア表現学部教授、2022年より一般社団法人デジタル人材共創連盟代表理事を務める。DXハイスクール事業では企業と学校をつなぐプラン集の作成・提供を通じて全国の高校のデジタル人材育成を支援している。